ドクターヘリの安全運航を基地病院から支援

CS(Communication Specialist)

ドクターヘリシステムの中枢を担い、出動時の情報統制と全体のコーディネートを行っているのが、「CS=Communication Specialist)」です。

基地病院などに設置されているドクターヘリ通信センターに待機し、消防からドクターヘリの出動要請が入った際は、要請内容を聴取しながらパイロット、整備士やフライトドクター、フライトナースに出動指示を出します。飛行中は、運航支援業務を行いながら、消防や医療機関などとの調整を図るなど、さまざまな業務を担っています。

これらの業務を行うCSの仕事内容などについて話を聞きました。

VOL.6

焦りを声に出さないことを常に心がけています

中日本航空株式会社

CS=Communication Specialist

大野裕隆さん

2020.4.1

CSってどんな仕事をする人?

「主に、ドクターヘリの運航支援業務や、消防・医療機関などとの調整を行うのがCSの務めです」

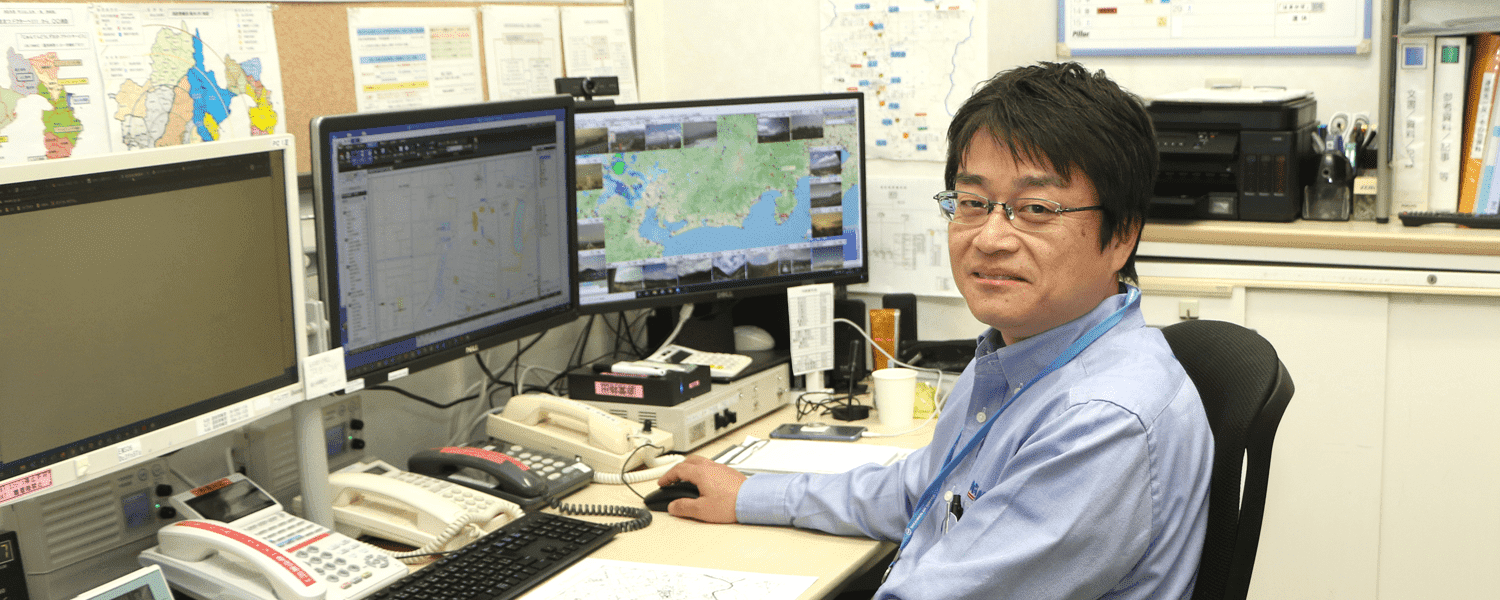

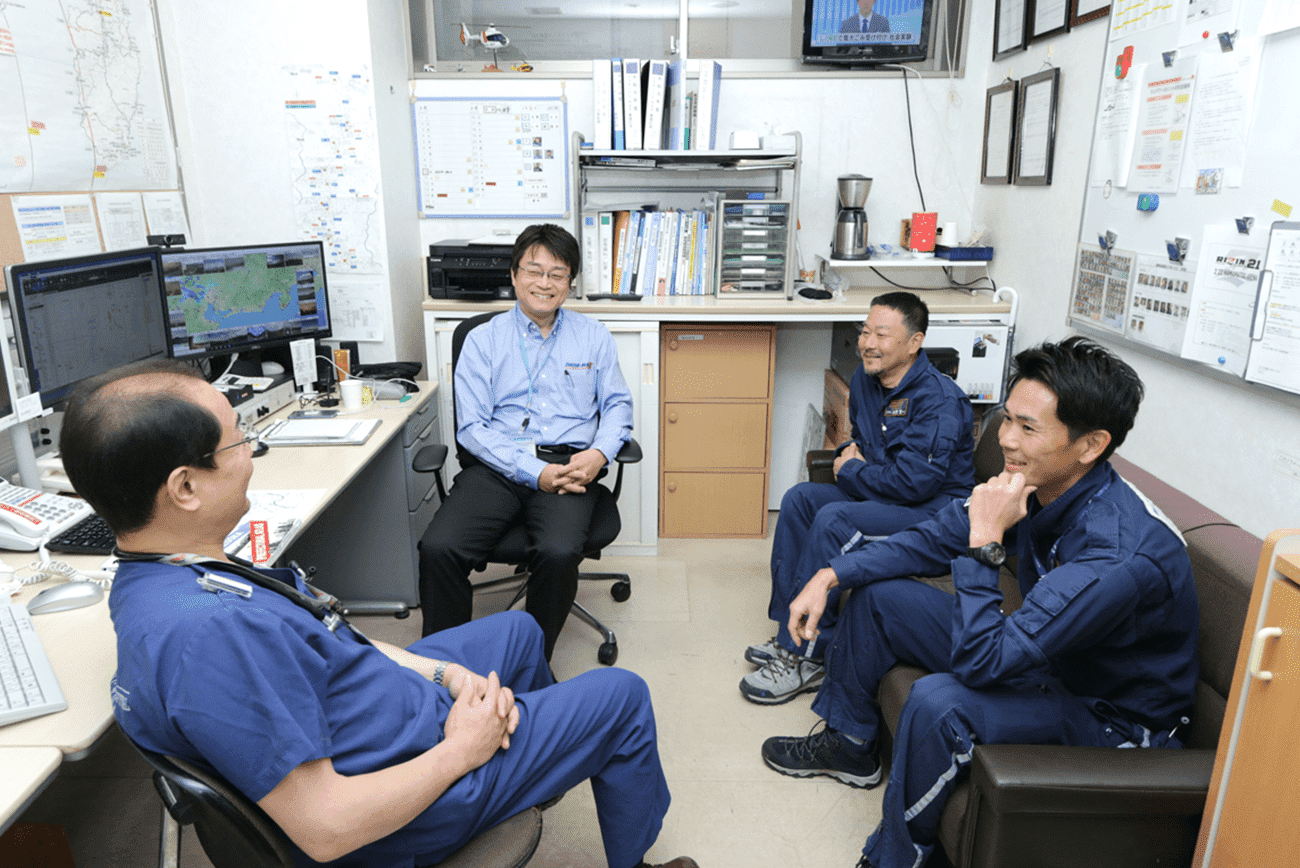

そう話すのは、CS歴17年の大野裕隆さん。基地病院内に設置されているドクターヘリ通信センターがCSの仕事場です。消防本部指令室からの出動要請を受けるとドクターヘリのクルー(パイロット・整備士・フライトドクター・フライトナース)に出動指示を出し、出動後は要請内容やランデブーポイント(※)の位置を知らせたり、消防や医療機関と調整を図ったりしています。搬送後には出動記録などの書類の作成を行うなど、その仕事は多岐にわたります。

「ここ聖隷三方原病院のドクターヘリが管轄する静岡県西部地区の場合、飛行時間は長くても片道25分程度です。その間にドクターヘリに多くの情報が入りますから、CSからの無線連絡は必要な情報を簡潔明瞭に伝えることが重要です」

大野さんは現在、聖隷三方原病院などいくつかの医療機関で運航管理担当業務を担当するほか、所属する運航会社の本社での仕事も行っています。

※ランデブーポイント:救急車とドクターヘリが合流する場所(地点)。各道府県の運航調整委員会が事前に選定した「場外離着陸場」のこと。校庭や駐車場、公園などが選定されているが、2017年3月末時点のHEM-Net調査では一基地病院当たり625か所となっている。

1日の仕事の流れは?

CSの1日は、パイロットと整備士とのブリーフィング(打ち合わせ)から始まります。その日に予想される気象情報や、運航の障害に関する運航情報など、様々な情報を共有します。気象については、地域全体の天候だけでなく、局所的な気象予測も欠かせない業務の一つ。ドクターヘリが飛べるかどうかの最終的な判断はパイロットが行いますが、その判断材料となる適切な情報を伝えるのはCSの仕事です。

「ブリーフィングの後、ドクターヘリの運航時間内は、基地病院内に設置されているドクターヘリ通信センターで、気象状況の変化や他の航空機の運航状況などを常に監視しながらドクターヘリの出動要請に備えます」

消防本部指令室からのドクターヘリ要請は、他の電話機とは異なる大きな呼び出し音で入ります。即座に応対し、出動が可能であれば、専用のボタンを押して、当日フライト担当のクルーに出動指示を出します。

CSの仕事に求められる資質とは?

聖隷三方原病院にあるドクターヘリ通信センターの正面の壁には、管轄する静岡県の地図や、ドクターヘリの運航に必要なさまざまな資料が掲示され、机上には何台もの無線機や電話機が設置されています。パソコンのモニターには、刻々と変わる気象データや他の航空機の運航情報が映し出されています。

CSの大きな業務の一つに、気象解析があります。天気図が読めないと仕事になりません。

「気象情報のデータは気象庁や気象専門会社から配信されているもので把握できますが、局地的な気象状況までは発表されていません」

そのため、天気図や地域特性などを考慮し、ドクターヘリの運航に影響を及ぼす気象現象を予測しているという大野さん。そういった情報を、運航可否等の判断材料に反映する力も必要です。

「ドクターヘリの運航に大きな影響を及ぼすものの一つに風があります。聖隷三方原病院は屋上にヘリポートがあるので、地上にあるヘリポートよりも風が強い場合が多いんです。運航可否の基準となる風速制限も定められているので、風の強い日は常に気にかけていますね。また気象情報だけではなく、通信センター内にはさまざまな資料がありますが、それらを使用する優先順位はその都度変化します。一刻を争うなかで、冷静に判断する能力が求められます」

ドクターヘリのCSになるには?

CSになるには、航空無線通信士や三級陸上特殊無線技士以上の免許が必要です。しかし、免許を持っていればCSになれるというものではありません。ドクターヘリを運航する航空会社に就職して必要な知識や技術を習得し、一定の経験を積まなければなりません。

中日本航空の場合は、入社後、本社で航空機の運航管理などに関する教育を受け、審査に合格したのちに運航管理補助者や運航管理担当者として運航管理業務を行います。これらの経験を積み、選抜された者は、約3カ月間にわたる教育訓練を受け、その後の審査を通過した者が、聖隷三方原病院のほか13か所のドクターヘリ各基地でCS業務を行うことになります。

日ごろ心がけていることとは?

大野さんがドクターヘリのCSとして常に意識しているのが、「焦りを声に表さない」こと。新人のときの先輩からの教えだといいます。

「地上にいる我々が焦ったら、機内にいるクルーはもっと焦ると思います。天候が予想より悪化し、一刻も早くランデブーポイントから離陸しなければならないときや、ランデブーポイントがなかなか決まらないときなど、時間が勝負なだけに焦る状況は少なくない。それでも冷静にふるまうよう、常に心がけています」

ヘリに搭乗することはなく、地上からクルーを支える立場のCS。ドクターヘリにかかわることについて、大野さんはこう話します。

「空を飛ぶということは、当然それなりのリスクを抱えています。そのリスクをいかに減らせるか。安全運航は当然ですが、それを維持しながら、ドクターヘリの機動力を生かした円滑な医療サービスを提供するためには、自分がどうあるべきか。これらを常に考え、これからもCSを続けていきたいと思っています」