この報告書はHEM-Netの米国ヘリコプター救急システム調査団による調査結果である。2002年秋サンフランシスコにメンバー6人を派遣して調査をおこない、2003年5月に完成、同年10月末のHEM-Netシンポジウム「ヘリコプター救急システムの構築をめざして」の開催にあたり印刷物として公表した。

以下、印刷物と同じ内容を本頁に掲載して、大方のご参考に供したい。

わが国における救急ヘリコプターの活動は、欧米にくらべて極めて遅れた状況にある。これを解決し、救急ヘリコプターの活動を推進するため、HEM-Netでは欧米の活動状況について調査研究を続けているところである。

このため2001年10月、REGA(スイス)、ADAC(ドイツ)、SAMU(フランス)といった欧州の3大ヘリコプター救急機関を視察し、活動の実態および問題点の解明を試みた。それに続いて今回、2002年11月にはアメリカへ飛び、スタンフォード大学メディカル・センターおよび民間企業のリーチ・エア・アンビュランス社を訪ね、実態と課題について調査した。

本報告書は、その結果について益子理事、西川理事が中心になってまとめたものである。

内容は、アメリカの救急ヘリコプターの運営実態を大学および民間という運営形態の異なる組織での実際活動を調査し、問題点をまとめたもので、わが国の今後の救急ヘリコプターの体制づくりの参考になると思われる。

現在、わが国の救急ヘリコプター体制はようやく動きが出てきたが、今後解決すべき課題も少なくない。HEM-Netとしてはこれらの課題の解決にいっそうの努力をする所存であるが、この報告書がわが国救急ヘリコプターの推進のために活用されることを期待するものである。

1 調査の目的

本調査は、救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)が目的とする課題――日本にヘリコプター救急システムを構築し、その普及をはかり、将来は自らも救急ヘリコプターを運航することによって救命率の向上、予後の改善、医療コストの軽減をはかるための基礎的な参考事項を収集すること。その上で収集した事項を整理検討し、わが国のヘリコプター救急制度、ひいては救急医療体制そのものについて提言をすることが目的である。

同じ目的をもって、2001年6月スイス、ドイツ、フランスの欧州3か国を訪ね、それぞれのヘリコプター救急体制を調査したが、本報告書はそれに続くアメリカの調査結果である。

もとより外国の模倣をしたり、追随せよということではない。けれども、これら欧米の先進事例をつぶさに見て、日本の体制が大きく遅れていることを痛感せざるを得ない。人命は地球よりも重いというが、われわれはその考え方を実行しているのだろうか。単なるお題目に終わっているのではないか。

そうした反省の上に立って、いわゆる「命の危機管理」の充実促進をはかるべく、ここにアメリカの2つのヘリコプター救急プログラムから学び得た状況を整理し、ご報告すると共に、日本のあり方についても若干の提言を試みたいと思う。

2 調査の概要

本調査は2002年11月13日から11月17日までの間、サンフランシスコ近郊の下記2か所を訪ね、あらかじめ提出してあった質問事項にもとづいて説明を聴き、現場を見学し、また資料を入手するということで実施した。

訪問先と訪問期日は表1-1の通りである。

|

|

|

|

|

日本出発、サンフランシスコ到着 |

|

|

スタンフォード大学附属病院訪問 |

|

|

リーチ・アンビュランス社訪問 |

|

|

サンフランシスコ出発 |

|

|

日本帰着 |

|

|

魚谷 増男 | HEM-Net理事長、平成国際大学教授、法学博士 |

|

|

益子 邦洋 | HEM-Net理事、日本医科大学付属千葉北総病院 救命救急センター長、医学博士 |

|

|

西川 渉 | HEM-Net理事、㈱地域航空総合研究所 代表取締役所長(当時) |

|

|

山野 豊 | HEM-Net諮問委員、日本航空医療学会評議員 |

|

|

原 英義 | HEM-Net諮問委員、朝日航洋㈱救急医療航空事業担当部長 |

|

|

大塚 禎子 | HEM-Net諮問委員 |

この写真は、サンフランシスコ空港に隣接するホテルの玄関横で撮ったハチドリである。中南米固有のハチドリを、大公開時代に初めて剥製で見た欧州の鳥の専門家は、こんな小さな翼で飛べるはずはないと考えた。実際は、しかし、毎秒80回の羽ばたきによって高速、機敏な飛翔ができるし、ホバリングまでやってのける。

同じように航空機の場合、大きな固定翼を見慣れた人はヘリコプターの形状を見ただけでは、あんな細いローターブレードで飛べるはずがないと思うかもしれない。ところが実際は毎分320回くらいの高速で回転させ、ホバリングまでできるのである。そこにハチドリとヘリコプターの共通性があり、ハチドリがヘリコプターの象徴と見なされる所以でもある。

そうしたホバリングや垂直離着陸が可能な飛行特性によって、ヘリコプターは人命救助にこそ最も適した手段となり得るのである。

サンフランシスコは明るい陽光の降り注ぐおだやかな天候であった。空港に隣接するホテルから南へマイクロバスで1時間近く走ったところにスタンフォード大学がある。

広大なキャンパスは緑が豊富で、東西3km、南北2kmに及ぶ。医学部附属病院は木立の中に点在する建物のひとつ、最も北に位置している。正面玄関の前には噴水を吹き上げる大きな池があり、周囲には庭園のように花や樹木が配され、病気に苦しみながら訪れる患者や家族の気持ちを先ずここでなごませるかのようである。

病院の建物は3階建て。中に入るとホールや待合室、廊下の至るところに絵や彫刻の美術品が飾ってあり、全体で500点に上るという。「病は気から」というが、その気を癒すためであろうか。

病院の屋上にはヘリポートがあって、救急ヘリコプターBK117が24時間待機をしている。われわれは屋上へ上がる前に、まず救急部の中にある「ライフ・フライト」チームから全般的なレクチャーを受けた。

また、この病院が所属するスタンフォード大学医学部はアメリカ西部における最も古い医学校である。隣接して姉妹病院ルシル・パッカード小児病院があり、これらの大学や小児病院と連携しながら、スタンフォード病院は最高度の医療に当たっている。

ベッド数は611床。癌、神経科、外科、臓器移植などの専門医を擁し、2000年度は21,000人以上の患者が退院した。この1年間に39の手術室で22,500件の手術をおこない、50万人の外来患者を診た。こうした実績が物語るように、スタンフォード病院へは多数の患者が他では得られない治療を求めて、アメリカ西部はもとより世界中から訪ねてくる。

スタンフォード・トラウマ・センターでは1年間に1,500人の外傷患者が、近郊のサンタクララ・カウンティおよびサンマテオ・カウンティから搬送されてくる。その中には「ライフ・フライト」のヘリコプターで来るものもある。そうした外傷患者のうち17歳以下の子どもは手術その他の治療で容態が安定した後、隣接するルシル・パッカード小児病院へ送りこまれる。

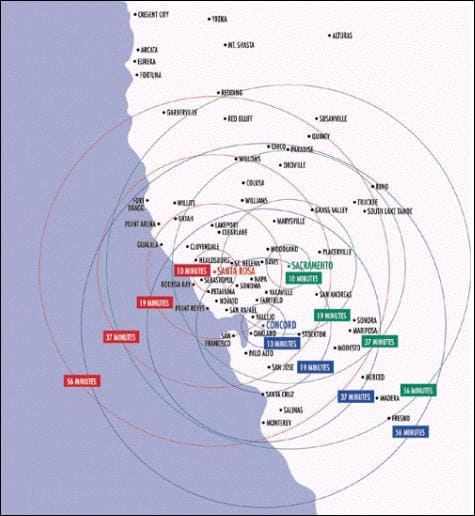

搬送範囲はカリフォルニア州全域からアメリカ全土を越えて国外に及ぶ。遠隔地は飛行機を使用し、ヘリコプターは下図の通り、サンフランシスコ湾一帯(ベイ・エリア)の半径150マイル(240km)の範囲を担当する。飛行時間では1時間以内の範囲だが、必要に応じてもっと遠く、200~250マイルの地点まで飛行することもある。

スタンフォード大学を中心とする

ライフ・フライトの飛行範囲

このようにライフ・フライトの本来の任務は、周辺カウンティの救急本部が受ける911番の救急電話に対応して出動することである。その要請をしてくるカウンティは通常サンマテオ、サンタクララ、サンタクルーズ、アラメダの4か所である。

こうした現場救急はスタンフォード・ライフ・フライトの3分の1程度で、残り3分の2は病院間搬送である。

病院間搬送はやや遠い地域からの要請もあり、カウンティとしてはサンベニト、モントレー、コントラコスタなどがある。病院間搬送の患者はスタンフォード病院で受け入れる例が多い。症例としては危険度の高い心臓外科手術、脳卒中、多発外傷、異常出産などとなっている。

スタンフォード大学病院屋上から飛び立つライフ・フライト(命の飛行)

ライフ・フライトの陣容は、責任者(プログラム・ディレクター)がチーフ・フライト・ナースで、女性である。日本でいえば婦長さんというところか。総数19人の女性ばかりのフライト・ナースから成り、男性はパイロットしかいない。

フライト・ナースは瀕死の状態にある患者の治療や生命維持について、通常の医師では及びもつかぬほどの知識と経験と技能と資格を有する。したがって、いちいち医師の指示を受けることなく、現場で独自に医療上の処置を施すことができる。そのためのメディカル・コントロール体制が整ったのは、1995年であった。

勤務は午前6時半から午後6時半まで、もしくは午後6時半から午前6時半までの12時間交替。飛行任務についていない時間は、他の救急看護や集中治療の支援、さらには地域社会への啓蒙活動、消防署の救急隊員やパラメディックの訓練、そして自らの訓練と勉強にあたっている。

フライト・ナースはレジスタード・ナース(RN:正看護師)としての通常の看護経験のほかに、病院前救急や集中治療の経験がなければならない。そのうえで航空医療に関する特別の訓練を受けており、現場救急と搬送業務の遂行にあたってすぐれた能力を発揮する。それでも半年ごとに、技能維持のための反復訓練(リカレント・チェック)を受けなくてはならない。

フライトナースの訓練は、カリフォルニア州の看護委員会とスタンフォード大学病院の臨床プロトコールに定める訓練実施要領にもとづいておこなわれる。その中には、救急現場で急速導入気管挿管(RSI:静脈麻酔薬と筋弛緩薬を静脈内投与した後に気管挿管を行う手技)、外科的気道確保(輪状甲状間膜切開または穿刺)、観血的動脈圧モニター設置(橈骨動脈等にカテーテルを挿入して、動脈圧を経時的かつリアルタイムにモニターすること)などの治療をおこなうための特別課目も含まれる。

救急ヘリコプターで命の飛行へ向かうフライトナース2人

そのうえで必要があれば、特殊疾患の専門医が搬送チームに加わる。救急現場や搬送中におこなう高度な処置には、急速導入気管挿管、中心静脈内カテーテル挿入、緊張性気胸に対する胸腔穿刺脱気、広範囲熱傷に対する焼痂切除、心嚢穿刺、外科的気道確保が含まれる。

救急業務の中には、交通事故の怪我人や急病人の治療ばかりでなく、出産、未熟児、小児科関連の緊急事態も含まれ、そのための専門ナースが、いつでも出動できる態勢で待機している。また集中治療室などで人工呼吸の患者に対し、肺合併症の予防や治療を目的として処置をする呼吸療法士、あるいは人工心肺、血液透析、血漿交換などの体外循環や、自己血輸血などを専門的に行う臨牀工学技士( Medical Engineer ; ME)などもヘリコプターで現場に行くことがある。

これら医療スタッフの派遣は医師が決めるが、その基本思想はスタンフォード大学病院の持つあらゆる医療機能を、惜しみなく、短時間のうちに救急現場へ送りこみ、全力を挙げて人命を救うことにある。

われわれのレクチャーに立ち会ったフライト・ナースたち。

その表情は明るく、自信と誇りにあふれていた。

いわく「私達の仕事は辛くて困難です。でも、苦難を上回る喜びがあります。

それは、私たちが搬送した瀕死の患者さんが病癒えて、

ヘリコプターのところまで退院の挨拶にきてくれることです」

同機にはワイヤストライクに備えるワイヤ・カッターがついている。また機上から現場付近の人や車輌に警告を発するためのサイレンやラウドスピーカーをつけ、夜間飛行のためのサーチライト「ナイトサン」を装備する。

ヘリコプターの機内には最新の人工呼吸器、大動脈内バルーン・ポンプ管理装置、ETCO2モニター装置、ヘモダイナミック・モニター装置を搭載している

パイロットもロッキーマウンテン・ヘリコプター社の社員である。

|

|

|

|

|

| 昼 間 飛 行 | 近 距 離 |

|

|

| 長 距 離 |

|

|

|

| 夜 間 飛 行 |

|

|

|

ここに定めるのは最低の条件で、かなり悪い状態である。そのうえ、さらに悪化する可能性もあり、パイロットは今後の予報を勘案しながら、飛行をキャンセルすることにも躊躇しない。

なお夜間飛行は全体の約30%である。

救急現場に飛来したヘリコプターは患者のすぐそばに着陸する。着陸は海岸、橋、市街地、郊外、森林、山岳地、高速道路など、安全と判断された場所ならば、どこへでも敢行する。

ヘリコプターから降りたフライト・ナースは直ちに救急治療をおこなう。そして患者の容態を安定させたのち、スタンフォード病院に連れ戻るか、患者の症状に最も適した救急センターや病院へ搬送する。搬送先として多いのはスタンフォード病院とルシル・パッカード小児病院である。ストレッチャーに横たわった患者は同時に2人までのせることができる。搬送先の救急センターや病院にはあらかじめ、ヘリポートや着陸場所が設定されている。

このように病院から現場へ飛び、患者をのせて病院へ搬送する場合を含めて、ヘリコプターによる患者搬送には、次のような4種類がある。

|

|

|

| 現場救急 |

|

| 病院間搬送 |

|

| その他の患者搬送 |

|

|

|

こうしたミッション遂行のために、ヘリコプターは1か月平均70回前後の出動をしている。そのうち現場救急は40%。それ以外の病院間搬送などは60%である。

|

|

この搭乗に当たっては、先ず背広上下を脱いで飛行服に着替え、ヘルメットを着用するよう求められた。次いで機体の前で安全ベルトの着脱、ドアの開閉、脱出の際の手足の動かし方など、緊急事態にそなえるこまかいブリーフィングがおこなわれた。

この説明は、全般的なことはパイロットによっておこなわれ、後部座席にすわってからの細部については横に坐ったフライト・ナースによるものであった。言い換えればフライト・ナースも、単なる医療スタッフとしてヘリコプターにのせてもらっているというのではなく、乗員の一人として飛行の安全にかかわり、役割を分担していることが察せられるのである。

そうでなければ、万一緊急事態発生の場合、自らはなすすべもなく、無為のうちに命を落とすことになりかねない。場合によっては自分が緊急事態を招いたり 事態を悪化させたりしかねないであろう。さらに何よりも、他者を助けるという本来の使命からして、あらゆる緊急事態に対応できる心得というものが必要なのであろう。

われわれをのせたヘリコプターは、しかし、何事もなくスタンフォード上空を周回して屋上ヘリポートへ帰着した。ところが、そのわずかな周回飛行中に早くも次の出動要請が出され、ヘリコプターは一同を降ろすや否や、直ちに次のミッションへ向かって飛び立って行ったのである。

スタンフォード大学病院屋上ヘリポートにて

リーチ社はサンフランシスコの北方、サンタローザのソノマ・カウンティ空港に本拠を置く。われわれは空港ホテルからマイクロバスでサンフランシスコ市街地の外周を走るフリーウェイを抜け、ゴールデンゲート・ブリッジを渡り、2時間ほどかかって同社に到着した。

空港の一角にこぢんまりした2階建ての社屋があり、その直ぐ横の木立の下に2機の固定翼機が置いてある。やや離れてヘリコプターの着陸帯があり、アグスタ109がいつでも飛び立てる状態で待機していた。

運航責任者のパイロットとフライト・ナースが相手をしてくれたが、どちらも女性である。アメリカの航空医療は昨日のスタンフォード病院もそうであったが、今や女性が主体なのかもしれない。

|

|

|

|

| パイロット |

|

ヘリコプター |

| パイロット |

|

固定翼機 |

| 整備士 |

|

|

| フライトナース |

|

|

| パラメディック |

|

|

| 医 師 |

|

メディカル・ディレクター |

運航機数の割に人数が多いのは、1日24時間、昼夜を問わず救急出動のための待機をしているためで、普通の小型航空事業の3倍近いパイロットや運航スタッフが必要であろう。それに24時間待機の医療スタッフが加わる。

そのうえ航空医療は困難な条件の中で飛ぶことが多いので、質的にも高い水準でなければならない。したがってパイロットは平均5,000時間の飛行経験を有し、全員が計器飛行の資格を持つ。

パイロットの雇用条件は機長としての飛行時間が3,000時間以上。うち夜間飛行500時間以上、計器飛行200時間以上の経験が要求される。さらに定期事業用操縦士の資格、A109ヘリコプターの飛行経験、単独の計器飛行経験、救急飛行経験を有するのが望ましいという。

またフライト・ナースやパラメディックの医療スタッフは、全員が医療搬送システム認定委員会(CAMTS)の認定資格を持つ。 フライト・ナースの雇用条件は、カリフォルニア州のレジスタード・ナース(正看護師)の資格と、3年以上の救急または集中治療の経験を持ち、英語の会話と作文ができて、コンピューターの操作が可能であること。ここで英語力を問われるのは、アメリカ人といっても誰もが英語ができるわけではないし、外国から職を求めてくる移民も多いためであろう。

入社後は1年以内に新生児蘇生研修(NRP:Neonatal Resuscitation Program)を修了し、フライト・ナース上級トラウマ過程(FNATC)の研修を受け、正規フライト・ナースの認定資格(CFRN)を取得することとなっている。

飛行機は1日24時間いつでも出動できる態勢にあり、要請から45分以内に離陸する。搭乗する医療スタッフはフライト・ナースとパラメディックだが、患者の病状に応じて医師や呼吸療法士(respiratory therapist)が乗ることもある。

(手前セスナ206、奥セスナ421C双発機)

当然のことながら、飛行機は空港から空港へ、病院間の長距離搬送に使われる。また北米各地に提携先があって、出動要請の内容によっては全米および国外の救急搬送も引き受ける。

余談ながら米国では近年、未熟児出産率の上昇が問題になっている。米保険当局の2001年の統計では、妊娠37週未満の早産比率が全出産の11.9%に上り、40年ほど前から見て5ポイント近く上昇したらしい。未熟児は、32週未満で生まれると、その4分の1が心身に何らかの障害を生じる可能性があり、32~37週でも確率は高いという。また未熟児出産の医療費は平均6万ドルで、通常出産の14倍に上る。

未熟児が増えたのは、出産の高齢化も一因といわれる。また不妊症治療などで使われる排卵誘発剤の影響や、人工受精で双子や三つ子になることも要因になっているもよう。

昨年リーチ社の扱った未熟児の搬送は50件以上であった。

(未熟児の航空搬送に使う保育器)

ほかにベル407単発ヘリコプターを持つが、これはソノマ・カウンティ警察の専用機として固定契約によってチャーターされている。年間飛行時間は500時間。警察が民間機をチャーターするのも珍しいが、いかにもアメリカらしい先進的なあり方といえよう。日本でも現内閣は「民間でできることは民間で」を標榜しているが、民間機を借り上げる方が経費も安くすむのではないか。

救急ヘリコプター待機の拠点は、ここソノマ・カウンティ空港のほか、サクラメント空港、およびコンコードのブキャナン飛行場の合わせて3か所。昨日のスタンフォード大学病院と異なり、病院ではなく、すべて正規の飛行場である。そのうえで、各カウンティの救急本部からの出動要請、および病院からの病院間搬送の要請を待っている。

年間飛行時間は合わせて3,000時間という。これには固定翼機や警察機の分も含むと思われる。

(ドアをあけて待機するA109救急機)

必要と判断されたときは、そこから3か所のヘリコプターまたは飛行機に対して出動指示を出す。コミュニケーション・スペシャリストと航空機との連絡は衛星通信によっておこなわれる。

出動指示を受けたヘリコプターは4分以内に離陸する。パイロットのほかにナースとパラメディックが乗り組む。その背後には会社の嘱託医がいて、メディカル・ディレクターとして「メディカル・コントロール」をしている。この医師は救急医療について25年以上の経験を有する。

出動内容は現場救急と病院間搬送が半々である。

(リーチ・エア・アンビュランスのサンフランシスコ周辺3拠点からのヘリコプター飛行範囲)

また飛行機はサンタローザを拠点として半径350マイル(560km)の範囲を飛ぶ。

ヘリコプターと飛行機の飛行距離と所要時間との関係は次表の通りである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 有視界飛行 |

|

|

| 有視界飛行 (カテゴリーA) |

|

|

| 計器飛行 |

|

|

救急飛行は飛行目的からしても、決して事故を起こすようなことがあってはならない。それにはパイロットのみならず、航空機に乗り組む医療スタッフもクルーの一員として安全の確保に努めなければならない。さらに、その飛行を支援する会社全体が安全運航に留意する必要がある。

加えて、一見部外者と思われるような人びと――救急現場でヘリコプターを待つ救急隊員や警察も、飛行の安全については重要な役割を担っている。そうした関係者に対して、リーチ社のチーフ・パイロットで安全管理責任者のヴィッキー・スペディアッチさん(Vicky Spediacci, Chief Pilot/Safety Officer)は次のような一文を書いて協力と支援を呼びかけている。

「私たちの救急ヘリコプターが安全かつ完全に任務を遂行するには、皆さんとのチームワーク――すなわち地上からの支援が重要です。ここでは特に無線連絡のやり方について、具体的にお願いしたいと思います。

救急現場とヘリコプターとの無線連絡は、できるだけ早くから始めるのが望ましいことです。ヘリコプターが交信可能な距離――通常は現場から5分くらいの範囲に入ってきたら、直ちに交信をします。これによって、地上で待っている皆さんはヘリコプターが何分後に到着するか、正確な時間を知ることができます。

次にヘリコプターの着陸場所に近いランドマーク(目印)を連絡して下さい。何か大きな建物や目立つ看板、あるいは学校のグラウンドなどです。

また、ヘリコプターの音が聞こえたら、すぐに連絡をして下さい。それも簡単に「南の方から音が聞こえる」といったようなことで充分です。これだけでヘリコプターは迷うことなく、一直線に現場へ向かって飛ぶことができます。

さらに皆さんがヘリコプターの姿を見つけるのは、当然、パイロットが皆さんを見つけるよりも早いはずです。したがって、機影が見え次第、「そのまま真っ直ぐ」とか「ちょっと西へ」などと知らせて下さい。

こうして現場近くまでゆけば、パイロットは皆さんを見つけます。そのとき、どこに着陸したらいいか、障害物はないか、風はどちらから吹いているかを無線で連絡してください。ただし、皆さんが無理に着陸場所を決める必要はありません。ヘリコプターをどこに降ろしたらいいか分からなくても、上空にいるパイロットの方が周囲を広く見渡せますから、最適の場所を探して着陸します。

ヘリコプターが降りてきたら、物陰に隠れるなどして、土ぼこりが目に入らないよう気をつけてください。そして注意しながら、ヘリコプターが完全に接地するまで見ていてください。もし何か危険なことが起こったら、無線で「ストップ、ストップ、ストップ」と叫んで下さい。

勿論パイロットはそんな叫び声は聞きたくないのですが、それを聞けば直ちに着陸するのをやめて、危険から逃れ、あなたの名前を命の恩人としてクリスマス・カードのリストに加えるでしょう。

もう一度繰り返しますが、無線連絡はできるだけ簡潔に、内容は飛行の安全にかかわることだけにしていただくようお願いします。

関係者の皆さま、ヘリコプター救急の安全をチームワークによって守りましょう」

調査団への説明にあたってくれたパイロットのスペディアッチ運航部長(左)

とフライトナースのフジイさん(ご亭主が日本人だった)

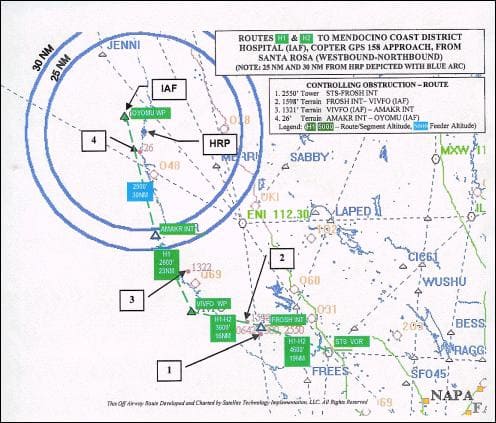

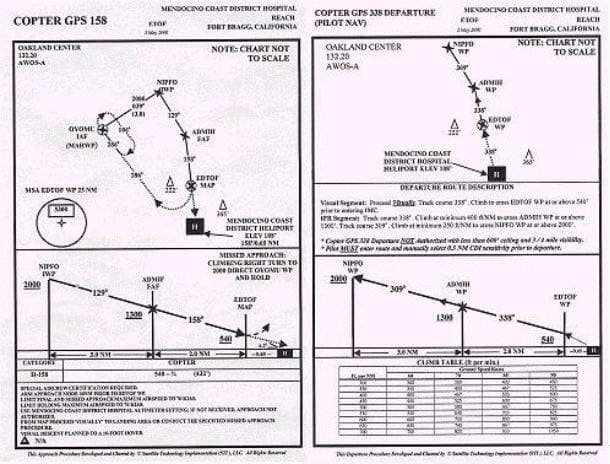

リーチ社の計器飛行は、空港への進入に加えて、病院と病院または病院と空港との間を結ぶ経路上でも実施している。ルート幅は中心線からそれぞれ4.8km。最低飛行高度は、最も高い地形や障害物の上空1,700フィート(510m)である。

こうした計器飛行ルートはリーチ社独自の私企業専用ルートである。また計器飛行中は衛星通信を利用し、ルート上全ての地点において常に管制機関や会社との無線交信が可能である。

計器飛行に使用するのはGPS(全地球測位システム)である。リーチ社は、このGPS技術をいち早く採り入れ、ヘリコプター専用の経路上計器飛行(エンルートIFR)を米国で初めて認められた。また病院への計器進入もアメリカ西部では最初であった。

これにより従来ならば飛行できなかったような気象条件でも、リーチ機は病院間の患者搬送ができる。また救急現場からの搬送にあたって途中で天候が急変したようなときも、リーチ機は目的の病院へ無事に患者を降ろすことが可能となる。

具体的には、たとえば次のような事例である。ある病院からメンドチーノ・コースト病院へ緊急状態の患者搬送をおこなう場合、事態は急を要するにもかかわらず途中の気象条件が良くない。こんなとき従来ならば飛行を断念し、時間をかけて救急車で搬送するか、別の病院への搬送を考えなければならなかった。しかし計器飛行が可能となった今は、下図に示すような所定の経路を通ってメンドチーノ病院へ飛ぶことができる。

逆にメンドチーノ病院の患者をよその病院へ移送する場合、その患者をのせたリーチ社のヘリコプターは、気象条件の悪いときであっても、下図のような手順で病院ヘリポートを出発することができる。

このように病院ヘリポートでの計器進入や計器出発が可能であることに加えて、区間の途中でも計器巡航ができるように飛行経路が設定されている。そのため比較的低い高度で飛べるので、上空の氷結気象状態を避けることも可能となる。それだけ、いっそう安全性が増すわけである。

こうした計器飛行の開始以来、2年間で患者搬送数は200人増加した。これで、計器飛行経路の開設に伴う経費は十分もとを取ったという。

したがってヘリコプター運航経費の回収にはさまざまな困難が伴う。出動1回当りの費用は8,000ドルだが、リーチ社の場合、回収率は65%程度にとどまっている。

そんな状況で、よくやっていけるとは思うが、保険に入っていないからといって、当然のことながら救急出動を拒否することはない。法的にも何か規定があるらしい。

リーチ社の説明では、半分冗談ではあろうが、「この地域は貧乏な人が多いから」ということだった。その点、アメリカ東部の方は費用回収も楽だそうである。

天気の良いときはまことに美しいサンフランシスコだが、

霧のかかりやすい土地柄でもある。したがって計器飛行が必要になる。

念のために、計器飛行は悪天候の中を無理に飛ぶための手段ではない。

そのような意味もないとは言えないが、もっと大きな意義は

天候急変の場合の安全の確保である。

計器飛行の装備をしていない航空機や計器飛行の心得と資格のないパイロットが

天候急変に遭遇して、どれほど死んだことか。

それは1人の熱情あふれる救急医の信念にもとづくもので、彼がつくった会社はレッドウッド・エンパイヤ・エア・ケア・ヘリコプター社(Redwood Empire Air Care Helicopter)という名称であった。こんな名前は関係者でも忘れているかもしれないが、それを簡略にした呼称が所謂REACHである。

1987年に発足した同社は、1年半にして早くも財務危機におちいるなど、未知の大洋に乗り出した小舟のようにむずかしい航海を強いられた。

創立者のジョン・マクドナルド博士は生来、並外れた倫理感の持ち主だった。人道的な気持ちが強く、「患者のためになることならば何でもする」という考え方で、そのために会社の経費がどんなにかかろうと問題にしなかった。

救急という仕事は、もともと人道的な性格の強いものだが、それでもここまで徹底した理念をもち、実行している救急会社や病院はアメリカでもまず見ることができないであろう。みずからの利益を度外視して患者を救済し、社会に貢献する。それがマクドナルド博士の実際にやってきたことであった。

博士のヘリコプター救急着手に協力したのは、オレゴン州ポートランドのヘリコプター・エア・トランスポート社(HAT)であった。HATは機体とパイロットと整備士をサンタローザに派遣し、博士は地上施設をととのえ、病院との関係をつけて、救急搬送にあたった。しかしヘリコプターの運航費をまかなうことはむずかしく、HATは2年間で手を上げてしまった。

それが1990年のことで、リーチ社はFAA(米連邦航空局)と掛け合い、エアタクシー事業の免許を取得、パイロットや整備士を自分で雇うことになった。

しかし、ヘリコプター救急事業会社の体制がととのうまでには長い時間がかかり、1996年の当時もまだ少数のパイロットと整備士と、支援スタッフがいるだけだった。ナースとパラメディックも他社から派遣して貰い、通信手段はこの地域の911番に依頼し、患者からの搬送料金の回収は他社に頼み、会社としては予算制度もなかった。

しかしリーチ社は活発に活動していた。最初の8年間、ジョン・マクドナルド博士は自分の報酬を取らなかった。会社の運営が墜落寸前の超低空飛行だったからである。しかし、そうした苦難にもかかわらず、同社は「病者のための最善をつくせ」(”Do what is right for the patient”)というスローガンを掲げ続けた。

そのため社員の誰もが知恵をしぼり、走り回り、持てる能力を最大限に発揮しなければならず、必然的に仕事のレベルが上がり、ヘリコプター救急事業の運営に関してはアメリカで最高水準にあるといわれるようになった。

その一つはA109ライト(Lite)を生み出したことである。機体を改修し、医療装備に工夫をこらし、ヘリコプターの自重をぎりぎりまで軽量化した。これで、やや出力不足の気味があったA109ヘリコプターは、高温や高地の不利な条件下でも本来の能力を発揮し、救急機として使えるようになった。

もう一つは民間ヘリコプターとして初めて、衛星通信システムを搭載した。これでリーチ社のヘリコプターは、いつでもどこでも本拠地との通信が可能となった。こうしておかないと、たとえば山の中の谷間の救助に向かったときなど、地上電波では山にさえぎられて通信が途絶する。それを確保するには高い費用をかけて山頂に電波塔を建てなければならない。

しかし衛星通信ならば地上施設は不要である。ソルトレーク・シティで冬季オリンピックが開催されたときも、現地に派遣されたヘリコプターとサンタローザの間で無線交信が可能だった。

第3の重要事項は、先に述べたように、計器飛行による患者搬送が認められたことである。病院ヘリポートへの計器進入を認められたのはミシシッピ以西では初めてだったし、病院から病院への飛行経路上での計器飛行は全米で最初であった。

かくしてリーチ社は15年間に18,000人を超える患者を搬送した。

たとえば、患者1人のために2機のヘリコプターを出動させることも少なくなかった。1機はできるだけ早く、リーチ社の医療スタッフを患者のもとへ送るため。もう1機は、たとえば未熟児専門医を別の病院へ迎えに行き、その医師をのせて患者のもとへ送りこむためである。あるいは、この2番機は毒蛇の血清を取りに行ったり、特殊な薬剤を取りに行くために飛ぶのである。

患者はリーチ社に電話を1本かけるだけで、あとは何にもしなくてもよかった。リーチ社があらゆる手段をつくして、救急と救命にあたってくれるのである。たとえヘリコプターの必要がないときでも、リーチ・コミュニケーション・センターは救急車の手配をしてくれるし、病状に最適の病院を探し出して、緊急手術の依頼をしてくれるのである。無論すべては無償の行為である。

リーチ社の手もとには、当然のことながら、どこにどんな病院があるか、緊急事態に対応できるリストがそろっている。それを、彼らは惜しげもなく活用してくれるのである。

ところが2000年10月4日、博士は自家用パイロットの免許を持っていたが、会議のために自分で軽飛行機を操縦して別の町へ向かう途中、霧に巻かれて墜落死亡した。

4か月後の2001年2月13日、国際ヘリコプター協会(HAI)はロサンゼルス近郊のアナハイムで開催された第40回年次大会の表彰晩餐会で、ジョン・マクドナルド博士を追悼し、顕彰した。

博士はシカゴのロヨラ医科大学を卒業、研修医を経て、海兵隊に勤務した。1971年カリフォルニア州サンタローザに住居を定め、サンタローザ記念病院に救急部を創設、ナースやパラメディックに救急医療の指導をはじめた。同時にさまざまな研究活動に手を広げたが、たとえば心筋梗塞の患者に除細動器を使用したのも、ソノマ・カウンティの医師としては最初だったし、心肺蘇生法(CPR)に関する研究は貴重な成果として出版された。

やがて、博士の専門的な知見は広く知られるようになり、全米から相談が相次いだ。そして1980年代なかば、いっそう高度の地域医療が必要であると考え、救急ヘリコプターの導入を発案した。家族の思い出によれば、博士はある日突然「ヘリコプターが欲しい」と言い出したらしい。

それから博士は、あちこちを駆け回り、調査と研究を重ね、サンタローザ記念病院に航空医療プログラムが必要であることを提言する。病院は、地域住民の強い要望もあって、これに同意した。

しかし思いのほかに経費がかかるため17か月で打ち切られることになる。やむを得ず、マクドナルド博士は自ら独立企業としてのリーチ・エア・アンビュランスを立ち上げたが、その後の苦難は先に述べたとおりである。

マクドナルド博士は、どの患者に対しても現在望み得る最高の医療を提供した。とりわけ晩年は小児救急に力を入れ、高い医療技術をもった小児科医を糾合し、幼い子どもたちの命を救いつづけたのである。

Dr. John L. McDonald

You are deeply missed. Your spirit lives on with us always.

その結果に対しては、ヘリコプターによって救われた患者や家族はもとより、不幸にして死亡した人の遺族からも、さまざまな感謝の手紙が寄せられている。その中から、いくつか読んでみよう。

「私は山の中で貴社のヘリコプターに助けられ、病院まで運ばれました。皆さまに深く感謝致します。皆さまの有効かつ献身的な働きは高く称賛さるべきものと思います」

「息子がモーターサイクルの事故を起こしたとき、貴社ヘリコプターによって救助されました。感謝の言葉もありません。息子はいま奇蹟的に完全回復いたしました」

「小さな子どもの命が救われました。私ども家族にとって、これ以上の贈り物はありません」

「このたびの悲劇は、私たちにとって最悪の事態となりました。しかし貴社の皆さんが示された最大限の救助活動は、私どもの心の救いになりました」

「有難うございます。皆さんのプロフェッショナルによって、私の息子は再び彼の人生を歩みはじめました」

「皆さんは2歳のミッチェルを運んで下さいました。ミッチェルは大変元気になりました。ミッチェルを助けて下さった4人の方々に感謝の気持ちをお伝えします。お陰さまで今は安心してミッチェルの回復を待っているところです」

「6月24日の私の事故に際して、いち早く救助の手をさしのべていただきました。感謝のほかはありません。皆さまの素晴らしい処置と、病院まで迅速に送っていただき、有難うと申し上げます」

「ジョン先生とスタッフの皆さま、ただただお礼を申し上げます。これからも沢山の人を助けて上げてください」

「ヘリコプター救急に対して心からお礼を申し上げ、その活動を今後100パーセント支持いたします。お陰様でリッチの命が助かりました。彼のように応急手当を受け、病院へ安全に運ばれることにより、毎日沢山の人が大きな喜びを感じていることと思います」

「貴社の迅速な対応によって兄の命が助かりました。ヘリコプターが飛んできたとき、主治医からは兄は数時間しかもたないと言われていました。しかしヘリコプターで病院へ運ばれ、肝臓移植を受けて、兄は生き返りました。ヘリコプターで飛んできた救急隊の皆さんとパイロット、そして貴社のスタッフの方々に感謝申し上げます。私ども家族のみんなが皆さんの素晴らしい働きに強い感銘を受けていることをご承知おきください」

「息子ティモシーの命を救っていただき、リーチ・ヘリコプターの方々に深く深く感謝致します。リーチ社は緊急電話にすぐさま対応し、セント・ヘレナ病院からオークランド小児病院へ息子を運んで下さいました。皆さまの果敢な仕事ぶりに対し、心からお礼を申し上げ、皆さまのような方々が実在するのを知って、私どもの気持ちも慰められました」

「入院中のお見舞いから、退院後は自宅にまでお電話をいただき、お礼の申し上げようもありません。これこそは本当のケアであろうと、深く感じ入りました」

「私どもの女の子は2歳のとき、ヘリコプターのスピードによって救われました。いま元気に4歳になりました。彼女は生涯を通じて皆さまへの感謝を忘れないでしょう」

「私がそこへ行ったとき、もうヘリコプターが待っていたのに驚きました。そして直ぐに私の赤ちゃんを連れて飛んでいってしまいました。そのため皆さんのお顔を見る暇もありませんでしたが、お陰さまで私の赤ちゃんは生きております。こんな小さな赤ん坊にも最大限の努力と速度と愛情を注いでいただき、感謝の気持ちで一杯です」

「僕は先週金曜日、山の中でぐしゃぐしゃにつぶれた車の中で絶望的な状態にありました。しかし、有難うジェーン、有難うジム、有難うトム。3人の皆さんへ何と言っていいか分かりません。たしかに救助は皆さんの仕事です。それによって報酬も得ておられるでしょう。けれどもあなた方が僕にしてくれたことは、仕事や報酬を超えたものでした。有難う。感謝します。僕は生きてます」

「リーチ社の救急チームによって、私どもは神に護られていることを知りました。お陰さまで、リサは今も生きております」

ヨーロッパの救急ヘリコプターは医師同乗のシステムが主流であるが、米国のシステムはこれとは趣を異にしている。すなわち、救急ヘリコプター搬送の主役はフライトナースと称される看護師とパラメデイックと称される救急隊員である。

スタンフォード大学Life Flightではフライトナースのチームが、またリーチ・エア・アンビュランス社ではフライトナースとパラメデイックがペアで搭乗していた。

このように、医師以外の職種による病院前救護(プレホスピタル・ケア)に際しては、そこで提供される医療の質を如何に確保するかが鍵であり、その役割を担っているのがメデイカル・コントロール体制である。

Life Flightのフライトナース・スタッフは、表4-1に示す高度な医療処置をおこなうことができる。このような高度な医療処置を安全におこなうために、メデイカル・デイレクターと呼ばれる担当医によって現場活動指針(プロトコール)が策定され、基本的手技について定期的な教育・訓練が実施され、現場で困ったときには無線等で直接必要な指示が出され、現場活動に関する事後検証がきちんとおこなわれていた。

|

そこで本章では、これまでわが国で余り聞き慣れない言葉である「メデイカル・コントロール」について述べる。

わが国においては、この1~2年、救急救命士の処置拡大とからんで、メデイカル・コントロール(MC)体制構築の論議が盛んになされている。本来、MC体制構築の議論は平成3年の救急救命士法成立の際になされていなければならなかったのだが、これが置き去りにされた形で救急救命士が誕生してしまった。そのため、救急救命士制度に係わるさまざまな問題が明らかになり、MC体制の構築が改めて議論されるようになった経緯がある。

MCは、オンライン・メデイカル・コントロール(直接的MC)とオフライン・メデイカル・コントロール(間接的MC)に分けられる。

前者は、救急隊等の現場活動に際し、医師が対面しながら、または電話回線や無線等を通じて直接的に指示・指導・助言をおこなうものをいう。ホットラインを介しての指示等の他、ドクターカーやドクターヘリ内での共働においても直接的MCがおこなわれる。

一方後者は、事前(ガイドライン/プロトコールの作成及び研修)と事後(救急活動の検証、症例検討会・研究発表会)に分けられる。

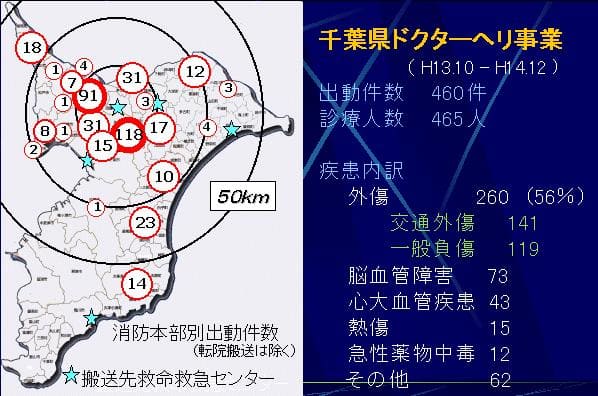

ちなみに筆者の施設では、千葉県ドクターヘリを運用しており、現場へ出動するのは救急専門の医師とフライトナースのチームであるため、ヘリコプターで出動したチームに対する直接的MCのシステムは必要ない。しかしながら、救急隊員等からの要請に対して、救急医が24時間体制でリアルタイムに必要な指示・指導・助言を与えるために自動録音式ホットラインを活用している。

担当の救急医が何時でも何処にいても、適切な指示、指導・助言を与える事が可能となるよう、ホットライン専用の受話器はER、ICU、HCU、救命救急センター医局ならびに当直室、ドクターヘリ運航管理室、運航クルー待機室、救急事務室等に設置してある。ホットラインの通話内容は全ての受話器で聞くことができるため、患者受け入れに関係するスタッフ全員が患者情報を把握し、共通認識を持って受け入れ態勢を整えることが可能となっている。

また、自動録音式であることから、救急隊員の教育、救急隊指導医の教育、オンラインMCの検証など、間接的MCにも幅広く利用している。この他、ドクターカー内での共働も極めて有効な直接的MCであると考えられている。

米国にはドクターカーやドクターヘリのシステムは見られないが、わが国では札幌や船橋において既に、救急救命士を始めとする消防職員と医師が、ドクターカーに同乗して現場活動をおこなうことにより、消防職員の意識、知識、技術が飛躍的に向上したと報告されている

また、このようにして策定されたガイドラインやプロトコールは、救急活動の評価・検証作業を通じて継続的に見直されることが重要であり、検証医師と消防本部の救急担当責任者および現場の救急隊員が、その都度問題点について討議し、共通の認識に立ってバージョンアップに努める事が肝要である。

Life Flightでも、リーチ・エア・アンビュランス社でも、フライトナースやパラメデイックの現場活動は、担当のメデイカル・デイレクターによって作成された現場活動プロトコールによって厳しく定められていた。

プロトコールの内容は、心停止、外傷、意識障害、胸痛発作、喘息発作、激しい腹痛、吐血・下血、幼小児、緊急分娩など、多岐に渡っていた。事後の検証はこのプロトコールに則った活動であったか否かが重要となるため、フライトナースもパラメデイックも、このプロトコールの内容を隅から隅まできちっと把握しているのに驚いた。

わが国の救急救命士等にたいする現場活動指針は、一部の消防本部を除いて作成されておらず、今後の大きな課題とされている。今般、日本救急医学会の「病院前救護における外傷教育のあり方検討会(PTEC検討会)」において、外傷患者に対する標準的な活動指針が示されたことは画期的なことであり、今後、厚生労働省および総務省消防庁の協力も得て、全国に普及する予定となっている。その後引き続いて、各種の緊急病態に対する現場活動指針の作成が予定されている。

事前の間接的MCのもう一方の柱である研修は、フライトナースやパラメデイックが、プロトコールに則った現場活動を実施する上で極めて重要である。Life Flightでは、高度な医療処置の技術水準維持のため、下図のとおり、年に2回の技能講習が義務付けられている。

ちなみに千葉県北総地域においては、救急隊員の自己研鑽組織である北総救命会を組織し、その幹事ならびに会員を対象として、病院前外傷観察・処置法の習得、Bag and Mask手技技術の習得、ACLSの習得などを目的とした研修コースを頻回に開催し、これまで既に大きな成果を挙げている。

Life Flightでは、病院所属のフライトナースであるため、現場活動の事後検証は救急担当医によって搬送の都度なされ、必要に応じて本人にフィードバックされるシステムとなっていた。一方、リーチ・エア・アンビュランス社では、業務提携している救急専門医により全ての現場活動記録票が検証されていた。

ちなみに筆者らの施設では、関係する消防組合消防本部と共働して、救急隊現場活動記録・評価票(Prehospital Record and Evaluation Sheet; PRE-Sheet)を作成し、これを用いた事後検証を平成13年8月から導入し、重症または心肺停止傷病者を対象として、1年間に約1,000例の検証を実施している。

事後検証をおこなうためには、予め現場活動指針(プロトコール)を作成し、医師とフライトナースや救急隊員が現場活動に対する認識を共有しておく必要がある。北総地区においては前述した外傷プロトコールに準拠した活動であったか否かを中心に事後検証をおこなった。その結果、経時的にプロトコールに従った現場活動が実践されるようになり、救急業務の質が向上したことを報告している。

訓練を受けたフライトナースは、医師のいない現場で高度の救急治療に当たることができる。

一般に、メデイカル・コントロールの担当者として、米国ではmedical director、medical command physician、medical officerという職種があり、わが国ではではそれぞれ、検証医師、指示・指導・助言医師、消防機関の指導者と呼ばれている。わが国においてMC体制を構築するためには、まずMCに関わる職種の名称と定義を明確かつ早急に規定する必要がある。米国のmedical directorとわが国の検証医師とでは、そのニュアンスはもとより、責任や権限も大きく異なる可能性があるからである。

MC担当医師の要件について、総務省消防庁の救急業務高度化推進委員会報告書では、次のように定めている。

- 救急医療に精通していること(5年以上のキャリア)

- 地域の消防行政を熟知していること

- 地域の救急搬送・医療体制を熟知していること

- 救急救命士を含む救急隊員が現場でおこなう救急業務等に関して体験的に熟知していること

- 救急救命士を含む救急隊員の教育・研修に従事していること

- 二次救命処置を熟知していること、または、たとえば、日本救急医学会認定による救急認定医の資格などを有していること

わが国ではこれまで、メデイカルコントロールに関わる医師を養成するシステムが存在しなかったが、全国的にMC体制を整備するためには、これに関わる医師の養成が急務である。

厚生労働省は日本救急医療財団と連携して、平成15年3月にMC担当医師研修コースを開催した。このプログラムは、平成13年度厚生労働科学研究「メデイカルコントロールに係わる医師研修プログラムの検討」(主任研究者:川崎医科大学救急医学科、小濱啓次教授)報告書を参考としたもので、消防組織と救急業務、救急救命士制度、MCのシステム、MCの指針、MCを実践する方法論(ワークショップ)、救急活動記録と事後検証の方法論、病院実習のあり方、ワークステーション、指示医師、検証医師の教育と評価、集団災害時の対応、救急医療に関わる法規、MCシミュレーション、ACLSコース(1日)、PTECコース(1日)、消防指令台の視察とシミュレーション、全体討議、総評などから成っている。

今後、各地域においてMC体制を構築するためには、行政・消防側、医療機関側の双方にこれまで以上の努力が求められている。行政・消防側としては、都道府県単位のMC協議会を早急に立ち上げ、MC担当地域割りとMC担当医療機関の選定を早急におこなう必要がある。

MC体制構築に関わる財政支援については、従来の予算配分を見直し、プレホスピタル・ケアの高度化を達成する視点から、重点的かつ効率的な予算配分が実施されなければならない。さらに、地域のメデイカル・デイレクターがMC体制の構築に向けて十分力を発揮することができるよう、必要な措置により一定程度の権限を付与することも必要であろう。

一方、医療機関側の課題としては、地域プレホスピタル・ケアの質を担保するのは医療機関ならびに救急医の責任であるとの強い自覚を持つことが大切である。地域のMC体制構築へ向けての道のりは決して平坦なものではないが、できる事から地道に実行する行動力こそが今求められている。

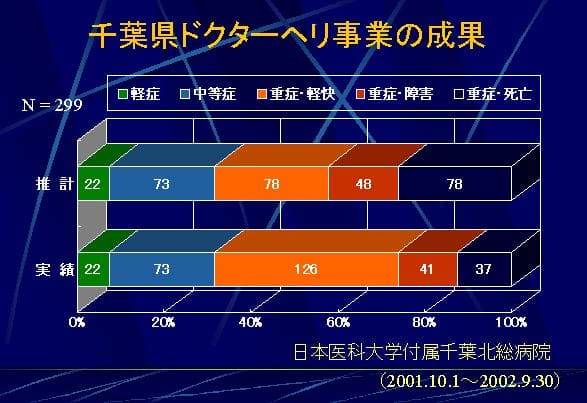

わが国においては、平成13年度からドクターヘリが全国で7か所整備され活動している。千葉県ドクターヘリについてみれば、平成13年10月から平成14年12月までの1年3ヶ月間の出動件数は460件で診療人数は465人であり、疾患内訳は図に示す通りとなっている。消防本部別の出動実績からも明らかなように、その多くは当院から50km圏内であった。次の図からも明らかなように、ドクターヘリ事業は重症患者の救命及び後遺症の軽減に大きな効果を挙げている。しかしながらドクターヘリシステムは、全国的に見れば未だ一部の地域で実用化したに過ぎず、全国を広くカバーし、どの地域住民も等しく高いレベルの救急医療を享受できるシステムの構築を考えた場合、68 機ある消防・防災ヘリコプターの有効活用は喫緊の課題である。

消防・防災ヘリコプターには医師は搭乗していない。その代わりに救急救命士等の救急隊員が配備されている。したがって彼らの施行可能な処置について検討し、可能なものから処置範囲を徐々に拡大してゆかねばならない。そのためには各地域においてメデイカル・コントロール体制を早急に確立することが求められている。

地域における救急業務の高度化は、メデイカル・コントロール体制の構築と表裏一体の関係にある。すなわち、地域でMC体制が構築されるか否かは、取りも直さず、地域におけるプレホスピタル・ケアの高度化が達成されるか否かに直結しているのである。それと同様に、我が国の消防・防災ヘリが真に住民のために役立つシステムとして機能するためには、メデイカルコントロール体制の基盤を確立させなければならない。それ故、ヘリコプター救急医療に関わる医師は、MC体制の構築に関してこれまで以上に積極的な役割を果たす必要がある。

都道府県の衛生担当部局や消防・防災担当部局、或いは医師会の関係者と緊密に連携を取りながら、地域においてより良いMC体制を構築することが、救急医の使命である。言い換えるならば、MC担当医は、陸路搬送であるか空路搬送であるかに関係なく、地域住民の生命と健康を守るためのコンダクターであることを強調して本章のまとめとしたい。

そして「誰かが助けを求めているとき、飛行機はそこへ飛んできて、激励の花束を投下するくらいしかできない。けれども、ヘリコプターは、その人のそばまで降りて行って直接救い出すことができる」と語った。

事実、ヘリコプターは第2次大戦末期、実用化と同時にアメリカ陸軍の採用するところとなり、日本との戦争がつづいていたフィリピンや中国大陸に送られ、戦場で倒れた兵士の救出と護送に使われた。

当時、敗色濃い日本では最初から人命を犠牲にした特攻作戦が進められていた時期で、いかに戦争とはいえ、人命に関する彼我の考え方の相違に愕然たらざるを得ない。この違いは、ヘリコプター救急の普及ぶりから見て、今も変わっていないのかもしれない。

米国では戦後もヘリコプターによる人命救助がつづいた。その中で初めて救難用ホイストが使われたのは1945年11月29日。前日の暴風雨のためにロングアイランド沖で油槽船が遭難し、16時間にわたって漂流したのち、2人の船員が米陸軍のシコルスキーR-5小型ヘリコプターで吊り上げられた。船員の1人は機内まで引き上げられたが、もう1人は空中にぶら下がったまま、海岸へ運ばれた。このとき荒れ模様はなかなかおさまらず、毎秒15~25mの風雨の中での救出作業であった。

それからは、航空母艦への着艦に失敗した海軍機のパイロットや、訓練飛行中に事故を起こして海上にパラシュート降下をした戦闘機パイロットの救出にも、救難用ホイストを装備したヘリコプターが使われるようになった。

シコルスキーVS-300

(わざわざホバリングをしながら車輪の交換をしてみせた。

山高帽で操縦しているのはシコルスキー氏自身)

朝鮮戦線では、撃墜された航空機の乗員救出にもヘリコプターが使われた。救難用ホイストをつけたヘリコプターは敵中深く、海上遠くまで飛んで、みずからの危険を冒しながら、空中脱出をしたパイロットたちを救い出した。こうした経験から、ヘリコプターは朝鮮戦争後いっそうの発達を遂げ、搭載量が増し、航続距離が伸び、速度が向上して、ベトナム戦争ではさらに本格的に負傷兵の救護に当たった。ベトナム戦争中にヘリコプターで救出され、搬送された負傷兵はおよそ100万人に上るという。

こうして、ヘリコプターが戦場で負傷兵救出に使われるようになると、兵員の死亡率は次表に示すように急速に低下した。最大の理由は負傷から治療を受けるまでの時間がヘリコプターによって短縮されたためである。ある推定では、第2次大戦中はおよそ9時間だったが、ベトナム戦では1時間程度にまで早まったという。そのうえベトナムでは大型機が使われたために、救急看護兵が同乗し、搬送中の機内でも応急手当をすることができたのである。

|

|

|

|

|

| シコルスキー社 |

|

|

|

| ベル社 |

|

|

|

[資料]ベル・ヘリコプター社、シコルスキー社

同じく1969年、メリーランド州警察はベル・ジェットレンジャー単発小型ヘリコプター(5人乗り)を救急専用機として購入した。これが米国初のヘリコプター救急プログラムである。やがて州内4か所に4機のヘリコプターを配置、パラメディックが乗って救急現場に飛ぶようになった。これらのヘリコプターは救急業務のないときは警察機として、空からの犯罪捜査をしたり交通整理に当たったりした。

ちなみに2000年夏現在、メリ-ランド州政府はAS365ドーファンN1、N2、N3ヘリコプターを合わせて12機保有し、救急と救助に使っている。

1971年にはイリノイ州も救急ヘリコプターを飛ばしはじめた。こうした自治体の救急ヘリコプターはその後も数か所ではじまった。

その頃、救急医のウィリアム・クローリー博士が「ゴールデン・アワー」という言葉を使いはじめる。怪我や急病に襲われた人が、短時間のうちに適切な治療を受けることができれば、死亡率は大きく下がるという原理をあらわした言葉である。救急ヘリコプターは、このゴールデンアワーの確保に大きく貢献する。

ワシントン上空の警察機――救急もおこなう

そして1971年、病院屋上にヘリポートが完成するや、MASTヘリコプターが飛来するようになり、最初の22日間に26人の患者が運びこまれた。同年末には病院から40マイル離れた地点にフットボール・チームをのせたチャーター機が不時着したが、このときも2機のヘリコプターが病院へのピストン輸送に当たった。

やがて1972年10月12日、聖アンソニー病院は救急装備をしたヘリコプターをチャーターし、屋上ヘリポートで24時間待機がはじまった。これがアメリカ初の病院拠点のヘリコプター救急プログラムである。具体的には、交通事故の怪我人や急病人が発生するとナースをのせて現場に飛び、応急処置をしたのち患者を連れて病院に戻るという方式だった。

聖アンソニー病院は、これに「フライト・フォア・ライフ」(Flight for Life)という名前をつけた。使用機はフランス製のアルウェットⅢ単発タービン・ヘリコプター(7人乗り)。標高の高いデンバーで、ときには標高4,000mを超えるロッキー山中にも飛行しなければならず、エンジン出力に余裕のある同機が選ばれたのである。それにキャビン内部も広く、ストレッチャーをのせて医師やナースが付き添うにもちょうど良い。

ヘリコプターの運航に当たるのはロッキーマウンテン・ヘリコプター社。第2章で訪ねたスタンフォード大学付属病院の救急ヘリコプターと同じ運航会社である。

救急ヘリコプターのこうした運航形態は今、全米でおこなわれているヘリコプター救急システムの原型ともいうべきもので、30年間ほとんど変わらずにつづいている。

しかし初めのうちはこれに続くところがなく、2番目のハーマン病院がテキサス州ヒューストンでヘリコプター救急を導入したのは1976年だった。5年たっても聖アンソニー病院のようなヘリコプター救急を採り入れた病院は4か所しかなかった。6年後にやっと12か所になったが、そのうち9か所は聖アンソニー病院と同じアルウェットⅢを使っていた。

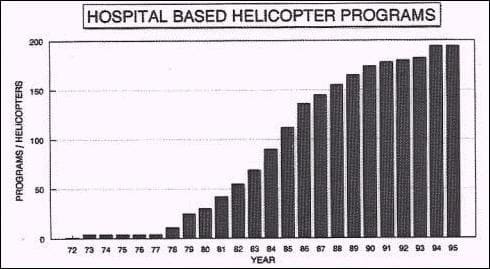

そして、1978年から急にヘリコプター救急が増加しはじめ、その後は毎年20%ずつの割合で増えて行くようになった。

- ヘリコプターで患者を集めることによって、医療の対象地域が広がる。

- したがって入院患者が増え、ベッドの利用率が上がる。

- ヘリコプター救急がほとんど行われていなかった当時、ヘリコプターを呼ぶような患者は財力があるか、しっかりした医療保険に入っている。

- 治療の内容も高度な金のかかるものが多いので、病院収入が増える。

- 入院期間は平均して普通の患者の2倍である。

つまり病院経営の観点からも、ヘリコプターを活用すれば普通以上に利益を挙げられることが明らかになった。もとよりヘリコプター救急は単なる営利目的だけで行われているわけではない。しかし損失が過ぎれば如何に良いものでも長続きしないし、システムそのものが成り立たなくなる。

それに救急医療の観点からすれば、たとえば外傷、心臓病、脊髄損傷、早産、火傷など、緊急を要するものについてはヘリコプターを使って早急に治療すれば効果のあることが明確になってきた。

そこで同じ地域内の複数の病院が、競争でヘリコプターを採用するところも生じた。しかし、そうなるとむしろ地域の医療システムを混乱させることになる。そこで同じ地域内のいくつかの病院が共同でヘリコプターを借り上げ、待機させるシステムが生まれた。さらに、そうした協力体制の中で、ある病院から別の専門病院、もしくは高度医療の可能な病院へ、ヘリコプターで患者を送るようなこともおこなわれるようになった。

こうして病院を拠点とする米国のヘリコプター救急プログラムは、下図に見るように1970年代末から80年代初めにかけてテイクオフすることとなった。聖アンソニー病院のヘリコプター救急開始から10年後、1982年には55か所以上の病院でヘリコプターが待機するようになり、85年以降は複数の病院が共同でヘリコプターをチャーターするようになった。そして1990年代なかばまでにプログラム数は250を超えるに至った。

患者搬送数も増加した。1980年代後半には年間10万人を超えるようになり、92年以降は15万人を超えた。プログラム当たりの患者搬送数も平均800人以上となった。

[資料]ベル・ヘリコプター社

一つはやや古いが、エンジン・メーカー、アリソン社の集計である。1997年末の米国内の救急専用ヘリコプターは374機だったという。内訳は表5-2の通りで、いずれもタービン機ばかりだが、中型双発機が半数余りの201機、小型双発機が2割近い71機、単発機が3割近い102機である。

[資料]アリソン社、1997年末

上の表のほかに、警察機の中で救急に使われるものもあり、その数はほぼ100機と見られる。これを合わせると、米国では500機近いヘリコプターが救急業務にたずさわっていたことになる。これでアラスカを除く全国土面積の90%を上回る地域がヘリコプター救急システムでカバーされ、年間17~22万人がヘリコプターの救急を受けていたという。

次に、エア・メソッド社が2000年7月に発表した集計は次表5-3の通りである。

[資料]エアメソッド社、2000年7月

この表に見られるように、アメリカでは病院拠点のプログラムが多く、その実状は第2章のスタンフォード大学附属病院「ライフ・フライト」プログラムに見たとおりである。

しかし一方では、病院を拠点としない独立企業によるヘリコプター救急プログラムもある。これはアメリカ特有の救急会社が、昔から使ってきた救急車に加えてヘリコプターを導入したものが多く、医師、フライトナース、パラメディックを雇用し、ヘリコプターと共に待機していて、救急機関や病院の要請に応じて出動する仕組みである。

第3章で見たリーチ・エア・アンビュランスはこうした独立企業の一つだが、救急会社の発展したものではなく、初めから航空機による救急だけを目的として設立されたものである。したがって救急車は使っていない。

ほかに警察、消防、軍隊などの公的機関によるプログラムも存在する。

このような280か所の救急プログラムで飛んでいるヘリコプターは、上表によれば総数520機。出動回数は年間25万回に及ぶ。そのもようを、もっと細かく見ると表5-4の通りである。それによると、アメリカの救急ヘリコプターは月間50時間以上の飛行をしている。年間では600~700時間になるであろう。また出動回数は年間800~1,000回程度。その3分の1が現場救急で、残り3分の2は病院間搬送となっている。ただし警察などの公的機関は8割近くが現場救急である。

[資料]エアメソッド社、2000年7月

上の断片資料から見て、現状はプログラム数が約250、ヘリコプター数が400~500機というところであろうか。

これに対して2001年秋、9.11テロが発生し、米国の本土防衛意識が高まり、「本土安全保障省」(Department of Homeland Security)が発足した。これは2002年6月6日ブッシュ大統領が発表し、11月25日の署名によって設置法が成立したものだが、今後2003年3月から9月にかけて22の政府機関が順次、同省に統合され、職員約17万人の巨大官庁が誕生する。

これに伴い、本土防衛の有力な手段とみなされるヘリコプターの受注も増えよう。軍用機はもとより、民間機も国境警備、警察、消防、救急などの機材が質量ともに増大すると予想されている。実際、米政府は1回のテロ攻撃で一時に500人の怪我人を搬送出来るような体制を、各州でととのえるように勧告している。その搬送手段の中に救急ヘリコプターが含まれるのは当然である。

こうした状況を踏まえて、エンジン・メーカーの米ハニウェル社は2003年2月、2007年までの民間向けタービン・ヘリコプターの需要予測を発表した。それによると、今後5年間の需要は世界中で2,600機と見られるが、そのうち40%は北米市場向けで、その30%が救急機と予想している。これまでは19%程度だったから、1.5倍の増加である。

したがって今後5年間に約300機が北米地域に救急機として入ってくることになる。ただし、これにはカナダ市場が含まれるので、米国だけの数字ではない。また古くなった機材の買替え需要もあるので、純増300機というわけではないが、米国内の現用機が500機前後とすれば、600機程度にはなるであろう。

事実、アメリカの大手ヘリコプター事業会社はいずれも救急機の発注を増やしはじめている。たとえば、上述の聖アンソニー病院で米国初の救急ヘリコプターの運航に当たり、本調査の対象スタンフォード大学病院のヘリコプター運航を担当しているロッキーマウンテン社によれば、全米の救急ヘリコプターの増加は現在一時的に足踏み状態にあるが、いずれもっと増えるであろう。

というのは、本土防衛構想に加えて、1機当たりの担当範囲が欧州にくらべていちじるしく広いことから、機数が倍増しても不思議ではない。プログラム数も今の約350か所程度から600か所にまで増えるだろうと、きわめて強気の意見を発表し、このほど10機のEC130単発機を救急機としてユーロコプター社に発注した。

ペトロリアム・ヘリコプター社(PHI)のS-76

航空機の運航が安全を基盤としていることはいうまでもない。この基盤が揺らいだのでは、全てが崩壊に瀕する。とりわけ救急業務は、本来の目的からしても安全の確保が至上命題といってよいであろう。

しかし、安全の確保は決してたやすいものではない。救急飛行においてもアメリカの実態を見れば、事故は決して少なくない。幸い日本では少なくともドクターヘリや消防ヘリコプターに関する事故は起きていないが、決して油断してはならない。

アメリカの実例を他山の石とするためにも、本章ではその実態を見ながら、今後のあり方を考えたい。

前章で見たように、アメリカのヘリコプター救急は1972年10月デンバーの聖アンソニー病院から始まった。以来2002年9月までの30年間に救急飛行時間はおよそ300万時間、搬送患者数は275万人と推定される。この間の事故は166件。そのうち67件が死亡事故で、死亡者は183人であった。

これはシカゴ大学航空医療ネットワーク(UCAN)が2002年11月、米航空医療サービス協会(AAMS)の年次総会で発表した調査結果である。

事故件数の詳細は表6-1の通りである。それによると、1970年代は救急機数も飛行時間も少なかったせいか、8年間の事故が5件である。うち死亡事故は1件であった。しかし80年代に入り、ヘリコプター救急が盛んになるにつれて事故も増加、85~86年頃にはピークに達した。これが90年代に入るとやや沈静化し、1990年と96年には各1件にとどまり、90年の死亡事故は皆無となった。

当時ヘリコプター救急の安全は、これで確保されたかと思われた。ところが98年不意に事故が急増し、現在なお80年代なかばと同じような状態が続いている。

2002年9月までの4年9か月間の事故件数は合わせて50件、死亡事故は20件、死亡者は52人に上る。まことに惨憺たる状況といわねばならないだろう。

[資料]UCAN、2002年11月

しかし、その後体制が整うにつれて事故も減少し、時折り事故のニュースが聞かれるものの、全体としては落ち着いた状況にあった。ところが、ここ4~5年は再び事故が増えたというのである。何故そんなことになったのか。結論を急ぐ前にもう一度、救急飛行の実態について考えてみたい。

これは無論アメリカのことだが、救急ヘリコプターは事故や急病人の発生した救急現場、すなわち未知の場所へ着陸しなければならない。もとよりパイロットを初め、同乗している乗員や、地上でヘリコプターを迎える救急隊員や警察官も道路規制をしたり、無線で助言をしたり、夜は車のヘッドライトで着陸地点を照らしたり、さまざまな協力をしてくれる。しかし、それでもきちんと整備された空港やヘリポートに降りるようなわけにはいかない。多少とも危険が潜んでいることは確かであろう。

第2に夜間飛行が多い。UCANの集計では、全体の約38%が夜間の出動であった。それに対し、事故の49%が夜間に起こっている。つまり夜間飛行の事故率が高いわけで、暗い中で未知の現場に降りて行くのは昼間以上に危険を伴う。しかも深夜、離陸の直前までパイロットが仮眠をしていたような場合は、頭の回転が昼間とは異なることもあろう。

第3に、救急業務本来の目的からして、一刻を争って出動しなければならない。出動要請が出ると、パイロットはもとより、ドクター、ナース、パラメディックがあわただしくヘリコプターに乗りこみ、目的地も未確認のままで離陸するようなこともある。詳しい状況は飛行しながら無線で受けることになるが、それゆえにパイロットを初め乗員にかかるストレスは大きなものになる。加えて、乗員にとっては患者の容態、現地の着陸地点、気象の変化、燃料の残量といった気がかりがつづき、刻々に入ってくる無線連絡にも応答しなければならない。

こうした状況から、救急飛行はパイロットや現場関係者のエラーを誘いやすい。つまりヒューマン・ファクターに起因する事故が増える結果となる。

シカゴ大学航空医療ネットワーク(UCAN)の調査によれば、上に述べた166件の事故のうち、機材の故障に起因するものは2割程度であった。エンジン・トラブルは17件で、全体の1割程度にとどまっている。そして事故の大半、65~75%がヒューマン・ファクターに起因する。とりわけ死亡事故は、84%がヒューマン・エラーに起因していた。

救急飛行のヒューマン・エラーとは、どういうものか。UCANが1987年から2002年までの事故の中から抽出したヒューマン・ファクターは表6-2の通りである。

|

|

|

| 状況判断の誤り |

|

| 遅れを取り戻そうとする焦り |

|

| 作業手順に従わなかった |

|

| 乗員間の協調不足 |

|

| リスクを冒した |

|

| 飛行前計画の誤り |

|

| 飛行中の誤った決断 |

|

[資料]UCAN、2002年11月

この表だけでは具体的なことが分からないが、「状況判断の誤り」とか「飛行中の誤った決断」というのは、主として機長の判断や決断の誤りをいうのであろう。パイロットが判断を間違えれば、事故につながりかねないことは当然である。とりわけ気象状態の見通しを誤ったり、天候が急変したときの決断を誤ると事故に至る例が多い。

むろん初めから悪天候を承知で離陸するわけではない。飛行中に天候が変わるのが良くないのである。特にアメリカのヘリコプター救急は担当する飛行範囲が広い。欧州ではドイツなどほとんどが半径50km程度の範囲であるのに対し、アメリカは半径150~200kmにもなる。それだけ気象の変化が大きいわけである。

といって気象の変化が直ちに事故の原因になるわけではない。実際はパイロットの経験、資格、技量などによって切り抜けることが多いであろう。けれども、そこで判断や決断を誤ると事故が起こる。

UCANによれば「気象条件は救急ヘリコプターの事故原因の中で非常に多い。天候の悪化に伴う救急機の事故は85%以上が夜間に起こっている。そのうち約75%は死亡事故になった。したがってパイロットが計器飛行の資格や経験を持つことは、悪天候に遭遇したときに有効であり、また事故を避けるためにも重要である」

つまり、夜間飛行中に天候が変わり、かつパイロットの経験や技量が不足していると、判断ミスを招いて事故に至るというわけである。そこでUCANはパイロットの経験を調べているが、その結果、事故を起こしたパイロットは3,000~6,000時間の飛行経験者が圧倒的に多かった。救急飛行という困難な業務には、やはりベテランが多いのである。

それに、UCANは触れていないが、同じベテランでも救急飛行の経験の少ない者も、やはり事故を起こしやすいのではないかと思われる。というのは救急業務には上述のような特有の業務内容、もしくは飛行環境が存在するからである。ヒューマン・エラーによる事故原因の中にも「遅れを取り戻そうとする焦り」が見られた。

そのため出発前のパイロットには患者の容態を知らせないという原則を決めている病院もある。気象条件などが微妙なときに、飛ぶか飛ばないかを決める際、パイロットの判断を誤らせてはならないという配慮である。

もうひとつ表6-2で注意すべきは「乗員間の協調不足」である。操縦操作はパイロットがおこなうが、横に乗っている副操縦士やパラメディックの役割分担が遺漏なくおこなわれ、助言や支援も含めて相互に助け合う必要がある。これによってヒューマン・エラーが避けられるというので、「コクピット・リソース・マネジメント」(CRM)が重視されるようになった。

さらに最近は、キャビン・クルーも含めた全員の情報交換や意思疎通が必要であるとして、「クルー・リソース・マネジメント」とも言われる。エアラインならば客室乗務員だが、救急機の場合はナースやパラメディックもクルーの一員として飛行の安全に寄与しなければならない。というのでドクター以下の医療スタッフもヘリコプターに乗る前にはCRM訓練を受ける例が出てきた。

さらに事故の要因は機内の搭乗者ばかりではない。地上の整備士や運航管理者はもとより、これらの現場職員をうまく指導してゆく経営管理にも破綻があってはならない。社長や院長を筆頭とする企業や病院全体のマネジメントが重要というので「カンパニー・リソース・マネジメント」という考え方も生まれている。略語にすれば、いずれもCRMである。

しかし、救急飛行の事故率がことさら高いわけではない。そのことをシカゴ大学航空医療ネットワーク(UCAN)は表6-3によって示している。過去20年間の平均は、確かに救急飛行の死亡事故率がヘリコプター全体および飛行機を含むジェネラル・アビエーション全体に対して高い数値になっている。しかし過去10年間の平均は通常運航よりも低く、最も安全な飛行ぶりを示した。

ところが最近5年間の平均は元に戻って、きわめて悪い状況を示している。何故そんなことが起こるのか。UCANは明確な理由を示していないが、ここでは次のようなことが考えられる。

|

|

|

|

|

| ヘリコプター救急 |

|

|

|

| ヘリコプター全体 |

|

|

|

| ジェネラル・アビエーション全体 |

|

|

|

[資料]UCAN,2002年11月

というのは1980年代末頃から原油価格が下がり、最近はやや上がったものの、90年代は低水準が続いた。そのため石油開発が下火になり、その支援に使われるヘリコプターの需要も減った。したがい事業基盤を石油開発に置いていたアメリカの大手ヘリコプター会社が、こぞって救急事業に参入したからである。

そうなるとヒューマン・ファクターの項でも見たように、ベテラン・パイロットではあるけれども救急経験の少ない者も現場に派遣されるようになる。仕事に不慣れであれば、機種に不慣れであるのと同様に、エラーを招きやすい。

第2に近年、新しい機材が増えた。技術の進歩が速くなったためだが、そうなるとパイロットや技術者の習熟が遅れ気味になる。機種に不慣れであることから、さらにエラーを招くという問題が誰にでも起こり得るのである。

第3に、新規参入のヘリコプター会社が増え、それを受け入れる新しい病院が増えるにつれて、CRMが不足するようになった。CRMは先にも述べたように、先ずパイロットを初めとする運航クルーの間の協調体制だが、加えてヘリコプターに搭乗する医療スタッフの協力も不可欠である。医療スタッフといえども救急機乗組み員の一人であって、ヘリコプターの安全に関する詳細を知っておく必要があり、無線通信や障害物の監視などについても訓練を受ける必要がある。

さらにヘリコプター会社や病院の地上スタッフ、現場救急に協力する警察、消防、自治体を含むコミュニティもしくはカウンティの協調体制ができていなければならない。これもCRMである。このあたりの小さな連絡の漏れや遅れが大事につながることもある。

第4に救急業務へ参入するヘリコプター会社が増えたために、競争が激しくなった。したがってヘリコプターのチャーター料が下がる。一方でアメリカの医療制度から病院経営が苦しくなり、そのしわ寄せがヘリコプター会社にくる。ヘリコプター救急のカバーする範囲が拡大し、量的には増えたけれども、質的な劣化は免れられない。

こうした経済上の問題は、国の経済政策や景気の動向に起因する。これもCRMにほかならないが、国家的なCRMに齟齬や破綻があれば、航空界のどこか弱いところにしわ寄せがきて、事故が起こるのである。

このあたりの問題について、アメリカのある論者はCRMとは別に、ストレスという観点から、おなじような結論に達している。すなわち「不幸にして現在、アメリカの航空医療サービスは費用削減や競争激化などのきびしい環境下にある。これによって、ヘリコプター救急は本来大きなストレスのかかる作業だが、さらにストレスが加わり、リスクを高めていることは否めない」

「ヘリコプター救急が本来もっているストレスと、外部からの新たな経済的ストレスが、双方相まって事故につながっているのではないか」というのである。

かくて、アメリカのヘリコプター救急における近年の事故の増加は、新規参入の増加と経済的な不調、そしてあらゆる段階におけるCRMの不足、そうした要素が入りまじって生じた現象ではないかと思われる。

こうした状況が日本にも当てはまるかどうか、にわかには断じ得ないが、大いに参考とすべきであろう。

せまくて混雑した道路への着陸に際しては、パイロットの判断や技量はもとより、

機内の乗員、地上の警察官や救急隊員など、関係者全員の緊密な連携が必要。

それに加えて、気象条件への対応も重要な課題である。前章でも触れたように、ヘリコプターの飛行中に気象が急変し、天候が悪化すると事故につながりやすい。しかも夜間の場合は、上空から適切な不時着地を見つけるのがむずかしく、電線、地形その他の障害物にぶつかって死亡事故になることが多い。

日本でも1990年、91年、97年の3回にわたって旅客輸送中のヘリコプターが死亡事故を起こした。1件は空港と工場を結ぶ企業内送迎便で10名死亡、1件は兵庫県の定期旅客便で8名死亡、1件は工場と研究所を結ぶ企業内連絡便で8名死亡であった。この3件に共通しているのは、いずれも有視界飛行で夕方から夜にかけて飛んでいる途中天候が悪化、山の尾根や谷間の崖に衝突し、生存者は1人もいないことである。

このように計器飛行の経験や資格のないパイロットが有視界気象条件で飛んでいるとき天候が悪化し、視界が失われて計器飛行状態になると事故を起こしやすい。それも死亡事故が多いことはよく知られている。

|

|

|

|

|

|

|

| 全ての事故 |

|

|

|

|

|

| 天候悪化による事故 |

|

|

|

|

|

| 比 率 |

|

|

|

|

|

[資料]カナダ運輸安全委員会(CTSB)、1990年11月

この表によると、10年間のあいだカナダで発生したジェネラル・アビエーションの事故は総数5,994件であった。これはヘリコプターや軽飛行機の事故を対象としたもので、大型旅客機などは含まれていない。

このうち天候悪化に起因する事故――厳密には有視界気象状態で飛んでいて天候が悪化したことによる事故は352件で、5.9%であった。一見して少ないように見えるかもしれない。

しかし、死亡事故だけを取り出して見ると、死亡事故の総数が761件、うち天候悪化に起因するものが177件で、その割合は23.3%にはね上がる。同じように死亡者の人数も全体では1,618人だが、そのうち418人、25.8%が天候悪化に起因する事故の犠牲者であった。

見方を変えて、事故総数5,944件中死亡事故は761件で、その割合は12.7%である。ところが天候悪化による事故は352件、うち死亡事故は177件で、ほぼ半数が死亡事故になっている。

要するに、天候悪化による事故は、絶対数は必ずしも多くないが、いったん起こると死亡事故になりやすい。したがって死亡事故の中に占める天候悪化の事故は割合が大きい。結果としてジェネラル・アビエーションにおける事故の死者は、4人に1人が天候悪化に起因するものである。

というのは、従来の計器飛行は航空機を誘導するため地上の施設から電波を発射し、飛行機はその電波を頼りに飛ぶという方法を採ってきた。しかも管制官の支援を受けながら、その指示と監視のもとに、常に相互に連絡を取り合って飛行しなければならない。

ところが、高価な電波施設をあちこちにつくるわけにはいかない。管制官の人数にも限りがある。加えてジェネラル・アビエーションの航空機は小型で比較的安いものが多いから、大きくて重くて高価な航法装置を搭載するのはむずかしい。パイロットも計器飛行の資格を持つ者は少ない。

したがって、そうした電波施設と管制官が配置されるのは大空港に限られ、大空港と大空港を結ぶ航空路の要所要所に誘導電波の発射施設を設け、ジェネラル・アビエーションについてはほとんど考慮されることなく計器飛行システムができ上がっている状態だった。

そのため軽飛行機やヘリコプターがそうした大空港間を大型ジェット旅客機と同じ経路を同じ高度で飛ぶならば利用可能だが、実際にはほとんど考えられない。少なくとも救急飛行においてはあり得ないことである。やむを得ずジェネラル・アビエーションの航空機は、ほとんどが無防備のまま低空を飛び回ることになり、天候が悪くなれば事故を起こすといったことになるのである。

同じように航空機も、GPSの受信機を搭載すれば、地上施設のないところでも、自機の位置を知ることができる。おまけに受信機は小さくて、軽くて、安いから、ジェネラル・アビエーションに打って付けである。ほとんどの航空機が搭載するようになり、大型ジェット旅客機も使うようになった。

ただし、今のところはまだ航空当局から正規の航法装置として認められていない。旅客機の場合は、従来の航法装置を補完する補助手段となっているが、いずれ正規の航法装置として認められるはずである。

その最初の具体例がヘリコプター救急を目的とするメイヨー・クリニック病院への計器進入であった。患者搬送という緊急事態への対応を大義名分として、他の分野に先駆けて突破口(ブレイクスルー)となったもので、1997年のことである。

具体的な方法はおよそ次の通りである。病院ヘリポートへ着陸しようという場合、そこから10kmほど離れた安全な空中に定点(ポイント・イン・スペース)を定める。そこから真っ直ぐにヘリポートへ降りてゆけるような定点で、途中に山や建物などの障害物があってはならない。高度は地上600~750mほどである。

ヘリコプターは先ず、GPSによってその定点に到達する。天候が悪くて霧や雲がかかっているようなときで、病院ヘリポートは雲の下で見えなくても構わない。その定点から、ヘリコプターは定められた方位を取り、定められた角度で降下しながら定められた距離を進む。途中にも1~2か所の定点(ウェイポイント)が定められており、そこで自機の位置と高度をチェックすることができるし、そこから飛行の向きを変えて降下してゆくこともある。

こうして再び、ヘリコプターは定められた角度で降下しながら定められた距離を進む。そして次の定点(MAP:ミスト・アプローチ・ポイント)に達する。この定点までくれば指定された方角に病院ヘリポートが見えるはずである。たとえばMAPの高さ165m、ヘリポートまでの距離1,200mの定点で、そこからヘリポートが視認できればそのまま着陸操作に移ればよい。

しかし、そこまで進入しても依然として霧が濃く、ヘリポートが見えないときは定められた方向へ向きを変え、高度を上げて待機のために定められた空域へ戻る。そこから再び最初の定点(ポイント・イン・スペース)に行って同じ進入操作を繰り返してもよいし、霧が晴れそうもないと判断したときは病院ヘリポートへの着陸を断念して最寄りの空港やヘリポートへ向かう。

パイロットも、風防の外の霧や雲の動きに惑わされて空間識失調(バーティゴ)、すなわち錯覚やめまいにおちいらぬよう計器飛行の訓練を受け、資格を持っていなければならない。

上述のように、ヘリポートに向かって降下して行った結果、最後の定点MAPでヘリポートが見えたら、そこから先は普通の有視界飛行で着陸する。つまり最後の最後までGPSその他の計器に頼るわけではないので、これを「非精密進入」(Non-precision Approach)という。

このようなヘリコプター専用のすぐれた計器進入方式を開発したのは、米サテライト・テクノロジー社(STI)である。地上施設は何も要らないが、ヘリポート周辺の地形、建物その他の障害物や恒風の状況などを勘案して定点や飛行経路、飛行高度を設定し、航空当局の規則に適合した飛行方式を決定する。最後はパイロットの訓練などもおこなう。

こうして1997年、STIは17か所の病院ヘリポートに計器進入方式を設定した。98年には社用ビジネス機を使っている企業のヘリポートにも計器進入ができるようにした。同年、計器進入の可能な病院は24か所に増え、99年には52か所、2000年には76か所、2001年には130か所を超えた。2003年2月現在、筆者が直接STIのステファン・ヒコック社長に聞いたところでは、病院ヘリポート168か所、企業や役所のヘリポート13か所、合わせて181か所になったという。

この中にはリーチ・エア・アンビュランスが含まれ、同社の飛んでいる病院9か所のヘリポートが計器進入可能となっている。しかもリーチ社の場合は第3章で述べたように、病院への計器進入ばかりでなく、病院と病院を結ぶ飛行経路上でも計器飛行ができるように設定されている。このような私企業のための計器航空路が承認されたのは全米で初めてである。こうした私的航空路はアメリカでもまだ20本に満たない。そのうち8本が病院間搬送をおこなうリーチ社のものである。

たとえば、ある病院ではこの進入方式が設定される前の2年間に救急ヘリコプターが1,502回飛来した。しかし気象条件が悪いために着陸を断念した回数は328回、2割以上という記録が残っている。この間もしもGPS進入が可能だったならば、断念した飛行は1割以下に減り、167回は余分に着陸できたと推定される。それだけ多くの救急患者が早期の治療を受けられたはずである。

またペンシルバニア周辺のいくつかの病院では、この計器進入方式が導入される前、年間4,000回の飛行要請のうち1,300回が天候が悪くて飛べなかった。就航率は7割以下である。ところが現在、これらの病院では年間1万回以上の要請に対して、飛べないのが1,100回程度。したがって就航率は9割に近いという。なお飛べなかった理由の大半は氷結気象状態によるもので、これは航法の問題ではない。

すなわち、この計器飛行方式によって天候の悪いときでも救急患者の搬送が可能になる。アメリカの場合は欧州と異なり、救急ヘリコプターの担当する飛行範囲が広い。150~200kmの長距離を飛ばなければならない。交通事故などの現場救急から患者をのせて戻ってきても、天候が悪くて病院ヘリポートに着陸できないといったこともあろう。

あるいは、定期便や救急用のビジネスジェットで空港に着いた患者を迎えに行く場合、病院側のヘリポートも空港と同じ気象条件で飛べることが望ましい。せっかくアンビュランス・ジェットで患者を連れてきても、天候が悪くて搬送できないのでは救急ヘリコプターの任務が果たせない。病院間搬送も同様である。

リーチ社の場合、こうした計器飛行の開始以来、最初の2年間で患者搬送数が200人増加したと聞いた。これで飛行方式の設定に伴う経費は充分もとを取ったという。

かくてヘリコプター救急における計器飛行の実現は安全性と経済性の向上をもたらすこととなる。そして何よりも重要なことは医療上の効果を高め、患者の生命を救うことにほかならない。

| アメリカ | 欧州(スイス、ドイツ、フランス) | |

| 出動要請 | 消防機関 | 消防機関 |

| 待機拠点 | 原則病院、飛行場など | 原則病院、飛行場など |

| 運航者 | ヘリコプター事業会社、病院 | ヘリコプター事業会社、民間団体、自動車クラブ、政府機関、軍など |

| 医療クルー | フライト・ナース+パラメディック、またはフライト・ナース×2人 | 医師+パラメディック |

| 機材 | 双発機だが、4分の1程度は単発機 | 双発機 |

| 担当飛行範囲 | 半径250~300kmの広範囲 | 原則として半径50km以内 |

| 路上着陸 | 日常的に実施 | 日常的に実施 |

| 夜間飛行 | 24時間待機により、3分の1程度は夜間出動 | スイスのみ24時間待機 |

| 計器飛行 | 2003年2月現在全米168か所の病院で計器進入可能。病院間の計器航空路も20路線近い。 | なし |

| 費用負担 | 受益者負担(主として医療保険) | 健康保険、生命保険、自動車保険などの社会保険 |

この表に見るように、救急ヘリコプターの出動を要請するのは欧米ともに、救急電話を受ける地域の消防機関である。この体制が基本となって、アメリカの場合は各カウンティのコミュニケーション・センターに発展し、フランスの場合はもっと大規模にSAMUという別の救急機関が創設された。

ヘリコプターの待機の拠点は、原則として病院の屋上または構内である。リーチ・エア・アンビュランスのように飛行場に待機しているところもあるが、それに乗組むフライト・ナースやパラメディックは、しっかりしたメディカル・コントロールを背景としているので、現場での早急な救急治療に不足するところはない。またスイスのREGAも飛行場を拠点とするところが多いが、そこには医師が一緒に待機している。

余談ながら、日本で消防・防災ヘリコプターが救急出動する場合、救急救命士だけでは充分な現場治療ができない。メディカル・コントロールが確立しておらず、また救急救命士の処置範囲が限定的であるためである。したがって必要により医師が同乗しなければならないときは、いったん病院に着陸して医師をのせることになる。それだけ患者の治療を受けるタイミングが遅れるわけである。

救急ヘリコプターの運航を担当するのは、アメリカの場合、ヘリコプター事業会社が多い。拘束チャーターするわけである。中には病院みずからヘリコプターを保有し、パイロットを雇用しているところもある。フランスのSAMUも国家的な機関ではあるが、ヘリコプターは民間事業会社からチャーターしている。アメリカやドイツでは警察のヘリコプターが救急に当たることもあるが、これらは補足的、例外的である。

ヘリコプターに乗組む医療スタッフは、欧州ではほとんど全て医師が含まれる。それに対してアメリカでは、医師の乗る例が非常に少ない。おそらくは1割程度であろう。通常はフライト・ナースとパラメディックの組合せである。ただしスタンフォード大学では第2章に見た通り、フライト・ナース2人が乗っていた。繰り返しになるが、その背景に充分なメディカル・コントロールが機能していることはいうまでもない。

|

|

|

|

|

|

| 民間事業会社 |

|

|

|

|

| 民間団体 |

|

|||

| 自動車クラブ |

|

|||

| 病 院 |

|

|||

| 警 察 |

|

|

||

| 消 防 | ||||

| 軍隊・民兵 |

|

|

[資料]ゲルハルト・クーグラーEHAC会長(1998年9月)を一部修正

この表に見るように、アメリカではほとんどがヘリコプター事業会社による運航が中心で、補完的に病院や警察が飛ばしている。スイスでは非営利団体REGAが主体となり、一部の地域でヘリコプター会社が協力している、

ドイツの運航は自動車クラブADACが中心だが、地域を分けて平行的にへリコプター事業会社や軍隊・州兵も運航し、全国的に統合されたヘリコプター救急システムをつくり上げている。フランスではSAMUにチャーターされたヘリコプター事業会社が殆どだが、警察や地方軍隊が飛ぶこともある。

一方、この表を横に見るならば、民間のヘリコプター事業会社が運航に当っている一方、消防機関が運航している国はない。消防機関は一般市民からの緊急電話を受ける窓口であり、救急システムの指令センターではあるが、自らヘリコプターの運航に当たっている例はまず見られない。

その点、双発機は一発が止まっても多少の余裕があり、カテゴリーAの飛行方式を取っていればヘリポートや飛行場まで正常に帰投することができる。ただし最近のタービン・エンジンは信頼性が高いので、エンジンの故障は極くまれである。

これらの各機が担当する救急飛行範囲は、ドイツが半径50km、飛行時間にして15分以内という原則を置いたことから、欧州ではほとんどの国がそれにならっている。しかしアメリカの救急ヘリコプターはかなりの広範囲を飛ぶ。そのため途中で天候が変わることも多くなる。さらに夜間飛行が多いので、救急現場の未知の場所に降りるときは、それだけ危険も大きい。

そこで天候の悪化に対応できるよう、ヘリポートにGPSを利用した計器進入方式(IFRアプローチ)を設定する病院が増えてきた。2003年初めまでにIFRアプローチを設定した病院は、第7章で見たように全米168か所に上る。これでヘリコプターの安全性が向上すると共に、救急患者の救命率も上がった。欧州では、しかし、まだIFR救急の例は見られない。

ヘリコプター運航費の負担方法を、欧州3か国と較べると表8-3のようになる。この表も1998年9月のクグラー氏の発表を一部修正したものである。すなわち前年の調査で見たように、スイスは国民の寄付と医療保険に基礎を置き、ドイツは主として健康保険でまかない、フランスは国の費用で運営されている。

それぞれのお国柄が出ているわけだが、この表に日本を当てはめるならば、費用負担に関する限りフランスと似たようなことになる。どちらも官僚主導の国ということだろうか。そのせいかどうか、日本ばかりでなくフランスもまた、欧州諸国にくらべてヘリコプター救急の普及の程度は低い。

|

|

|

|

|

|

| 国・自治体 |

|

|

||

| 健康保険 |

|

|||

| 個人保険 |

|

|

||

| 患者自身 |

|

|

||

| 自動車クラブ |

|

|||

| 寄 付 |

|

|

||

| 病 院 |

|

[資料]ゲルハルト・クーグラーEHAC会長(1998年9月)を一部修正

(1)消防本部におけるヘリコプター出動判断のあり方

救急ヘリコプターの出動は早ければ早いほど治療効果が高い。現状は、しかし、まず救急隊員が救急車で現場へ行き、患者の容態を見た上でヘリコプターの出動を要請する例が多い。これが平成12年の消防庁通知にもとづいて119番の電話だけで判断されるようになれば、治療着手までの時間は現在の20~30分が半分に短縮できよう。

その実現のためには各消防本部の受信担当者の教育訓練を深める必要があるが、細分化された消防本部を広域化して、119番の情報を集中させることも考えられる。

(2)消防・防災業務における救急専用ヘリコプターの導入

消防・防災ヘリコプターの多くは情報収集や消火、救助、緊急輸送などの兼用機である。したがって、これを救急業務に使うとすれば、救急出動の緊急性に鑑み、原則として救急装備をして待機すべきである。もしくは救急専用機を導入することが望ましい。

(3)メディカル・コントロールの制度化促進

第4章で述べたように、救急現場に医師が存在しない場合でも、救急救命士や看護師だけで高度の救命率を確保するには、メディカル・コントロール(MC)の確立が急務である。MC体制の枠組みを定め、所要の医師を養成し、救急救命士の処置範囲を拡大し、救急救命士および看護師の訓練内容と資格要件を早急に具体化する必要がある。

(4)救急ヘリコプターの普及促進

ドクターヘリは2001年4月の運航開始から2年が経過した。それ以前の1年半の試行段階を入れると3年半になるが、いまだ全国で7機が飛んでいるにすぎない。厚生労働省は当初、5年間で30機の普及目標を掲げた。しかし、現在の国および自治体の財政状況を考えると、予算の確保は困難が予想される。

理想的には将来、消防・防災機関による救急ヘリコプターを含めて50~90か所の配備が必要と思われるが、今のままでは当初目標の達成もむずかしい。そうした事情を踏まえると、費用負担を相変わらず行政の丸抱えとしていくことは許されない。健康保険の適用など、いっそうの普及促進策を検討すべきである。

(5)路上着陸の実行

ヘリコプター救急は本来、交通戦争への対処が出発点であった。とりわけ高速道路の事故に対しては、大幅に犠牲者を減らすことができる。そのためには当然、道路に着陸し、その場で治療に当たる必要がある。

ところが我が国では実施例が十指に満たない。路上着陸は二次災害の危険があるとして基本的に認めない方向にあるためである。たしかに「二次災害」はあってはならない。だからといって無為のうちに避けるのではなく、二次災害を起こすことなく、路上着陸を実行するには如何すればいいかを考えるべきである。道路規制を担当する警察を初め、関係省庁が実行のための方策を早急かつ積極的に具体化する必要がある。

(6)救急飛行におけるCRM体制の強化

前項の課題を含めて、救急飛行の安全はひとりパイロットだけに負うものではない。パイロットが的確な判断の下に正しい操縦を行うには、同じ機内に乗り組む医療スタッフも含めたクルー全員の協調体制が必要であり、さらには地上関係者の連絡や警察官の交通規制、航空管制官の助言など、あらゆる協力体制を整える必要がある。最終的には表8-4に示すように、財源問題を含めて国の協力も必要である。

|

|

|

|

| CRMとは、Cockpit Resource Managementの略で、自分および外界の資源活用、すなわち協調体制の確立をいう | Cockpit | 操縦者 |

| Crew | +乗組員(客室乗務員、救急救命士、医師、看護師) | |

| Company | +地上員(運航管理者、警官、救急隊員、社内全員、病院職員) | |

| Country | +一般社会(国、自治体、通行人、車輌運転者) |

(7)救急ヘリコプターの計器飛行の具体化

ヘリコプターの飛行の安全を確保するには、CRM体制の一方、計器飛行の確立が重要である。のみならず、計器飛行は第7章にも述べた通り、救命率の向上にも有効である。これを実行に移すための技術的な道具立てはすでにそろっている。あとはシステム、あるいは制度の問題である。

(1) ヘリコプター救急の早急なる普及促進

(2)省庁間の協調体制の促進

(3)消防・防災ヘリとドクターヘリの区分明確化

(4)メディカル・コントロールの確立

(5)病院ヘリポートの増設

(6)路上におけるヘリコプター救急の促進

(7)費用負担の明確化

(8)固定翼機の活用

(9)ヘリコプター救急の啓発活動